Chapitre 3 - Maîtrise des coûts

Tout projet de mise en œuvre d’une Archive numérique[1] doit naturellement répondre aux exigences méthodologiques de tout projet en matière d'identification des étapes et des conditions requises pour passer d'une étape à la suivante. Un certain nombre d'éléments préalables doivent être établis avant de rentrer dans le détail de l'analyse.

L’entité de Management de l’Archive est clairement identifiée. Elle est l’autorité qui définit le mandat de l’Archive, et lui affecte les ressources nécessaires à l’accomplissement des objectifs découlant du mandat,

Le mandat donné à l’Archive par le Management est clairement explicité : qui sont les producteurs, qui sont les utilisateurs, quels sont les services qui seront offerts à ces derniers ? quels sont les objets à archiver, leur durée de conservation, leur force probante ?

Les différents aspects réglementaires et juridiques ont été explicités par écrit,

L’Archive dispose de ressources quantifiées,

L’Archive dispose d’une politique d’archivage,

L’Archive doit élaborer un plan de réversibilité, au cas où l’Archive devra mettre fin à ses activités (possibilité d’extraire l’ensemble des données et métadonnées vers une autre Archive).

3.1 – L'évaluation des coûts

L'évaluation de ces coûts est et restera un exercice difficile et cependant indispensable. Le développement croissant des technologies numériques a pour conséquence une croissance présente et future des volumes de données qu'il convient d'archiver. Cette croissance est bien plus rapide que n'a pu l'être celle des archives papier.

L'entité responsable de l'Archive ou son donneur d'ordre ne saurait s'engager dans un cycle de coûts continûment croissants sans espoir de stabilité et encore moins de réduction de ces coûts. Il devient nécessaire non seulement d'être capable d'évaluer ce que seront les coûts de l'Archive, mais aussi de montrer que l'Archive sera capable (sauf en cas de modification significative de son mandat), de fonctionner avec des coûts constants dans un contexte d'augmentation constante des volumes d'information à archiver.

Exemple :

La NASA, riche de son expérience en matière de traitement et d'archivage de données, tente de mettre au point un modèle d'évaluation des coûts de développement, d'exploitation et de maintenance des systèmes de traitement et d'archivage de données scientifiques. Un logiciel libre, le « Cost Estimation Toolkit » est distribué et ne demande qu'à être expérimenté.

Lien vers le site de la NASA : « Cost Estimation Toolkit and Comparables Database »

Complément : le projet britannique LIFE

Le projet britannique LIFE (Life Cycle Information for E-Literature, http://www.life.ac.uk/) propose une intéressante modélisation du cycle de vie de l'information numérique visant à calculer les coûts de la conservation de cette information sur une durée allant de cinq à dix ans. Cette modélisation, orientée vers les bibliothèques numériques, a été validée sur trois exemples réels qui sont :

une collection de 170 objets provenant du dépôt numérique volontaire depuis 2001 à la British Library,

les activités d'archivage du Web portant sur 1000 sites par an dans le cadre de la contribution de la British Library au consortium UKWARC (United Kingdom Web Archiving Consortium),

les journaux électroniques à la bibliothèque de l'UCL (University College London) qui gère des abonnements portant sur 12 365 revues périodiques.

LIFE propose l'approche analytique suivante : le coût de l'archivage peut être évalué en analysant de façon distincte les coûts qui ne sont pas liés au cycle de vie de l'information (management, administration, infrastructure) et les coûts directement liés au cycle de vie des objets numériques. C'est sur cette partie que l'analyse est la plus pertinente avec une décomposition du coût C comme suit :

C = Aq + I + M + Ac + S + P

Dans cette équation :

Aq (acquisition) coût correspondant à la collecte et récupération des objets,

I (Ingest) coût correspondant à l'évaluation, l'analyse et la validation des objets et à leur insertion dans le dépôt numérique,

M (Metadata) coût correspondant à la création, à l'extraction et à l'enregistrement des métadonnées,

Ac (Access) coût correspondant aux fonctions d'accès aux objets pour la communauté des utilisateurs,

St (Storage) coût correspondant au stockage et au maintien de l'intégrité physique des objets,

P (Preservation) coût correspondant aux activités de la fonction Planification de la pérennisation du Modèle OAIS.

3.2 – L'étude conduite pour les services publics d'archives

Dans une étude des coûts, il est intéressant d'analyser en particulier l'impact du modèle d'organisation retenu et par conséquent l'impact de la mutualisation des moyens sur les coûts. C'est ce que peuvent nous démontrer des études conduites, par exemple, pour les services publics d'archives.

Exemple : Étude conduite en France

Une étude relative à la réalisation de plates-formes d'archivage électronique pour les services publics d'archives, conduite par la société Parker Williborg à la demande de la Direction des Archives de France, aborde la question de l'évaluation des coûts dans la sphère publique avec un niveau de détail intéressant.

Elle analyse en particulier l'impact du modèle d'organisation retenu et par conséquent l'impact de la mutualisation des moyens sur les coûts.

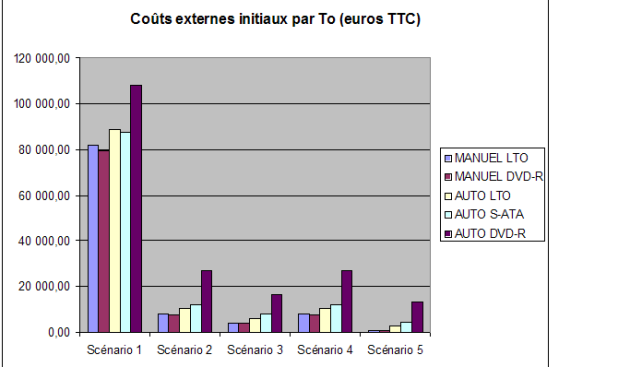

Cinq scénarios ont été étudiés, depuis une plate-forme locale et isolée jusqu’à une plate-forme nationale et largement mutualisée :

une plate-forme dédiée à un seul service producteur qui assure lui-même son archivage ou dispose d'un service d'archive interne (exemple d'une grande municipalité, d'un conseil général) : scénario 1

une plate-forme dédiée à un ensemble de services producteurs locaux (comme les services d'archives départementales ou certains gros services d'archives municipales) : scénario 2

une plate-forme nationale dédiée à l'ensemble des services centraux et déconcentrés relevant d'un même ministère : scénario 3

une plate-forme nationale dédiée à un ensemble de collectivités de même type (conseils généraux, conseils régionaux) : scénario 4

enfin une plate-forme nationale pour l'ensemble des administrations centrales de l'Etat (Archives nationales) : scénario 5.

Exemple :

L'estimation des volumétries attendues pour les 10 ans à venir est basée sur l'identification des sources candidates à l'archivage électronique. Elle tient également compte de la conservation de toutes les données en deux exemplaires.

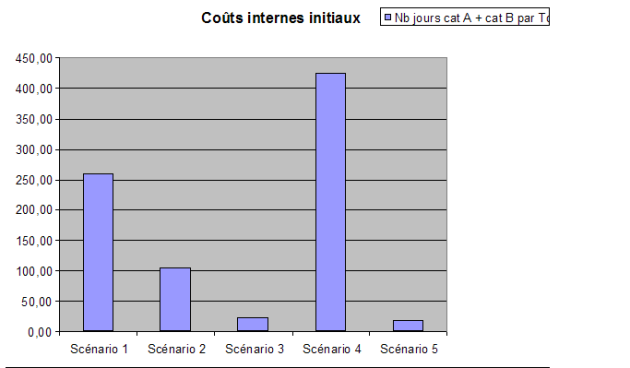

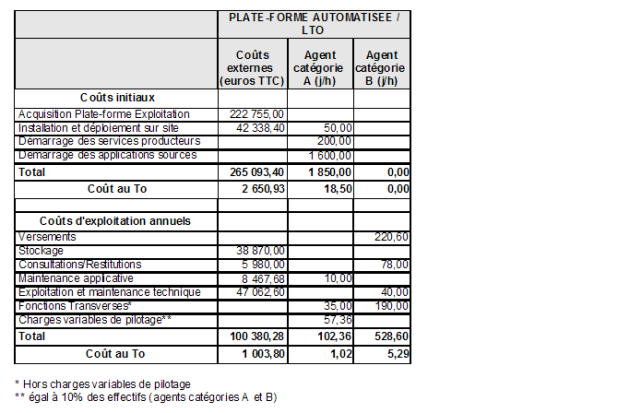

L'estimation des ressources humaines nécessaires est basée sur une analyse des fonctionnalités de la plate-forme, par grands processus (préparation et prise en charge des versements, stockage, gestion des données descriptives, restitution) et par fonctions transverses (administration de la plate-forme, pilotage, veille technologique et juridique, projets d'évolutions et de migrations). Les tâches ont été ensuite décomposées avec la détermination d'un temps moyen par tâche et un coût horaire des agents de catégories A (bac + 3) et B (bac à bac +2). Des estimations différentes ont été dressées suivant le choix d'une plus ou moins grande automatisation des processus, l'utilisation, pour les transmissions, de réseaux ou de supports amovibles, la mise en place de plates-formes manuelles (supports sur rayonnages) ou automatisées (juke-box, librairies, baies de disques…).

L'évaluation des coûts initiaux et des coûts annuels d'exploitation de la plate-forme d'archivage électronique a été basée sur l'hypothèse suivante, à savoir le développement au niveau national, sur la base de progiciels du marché (pour lesquels un travail d'intégration important sera demandé), d'une solution générique en passant par les étapes suivantes :

développement,

réalisation d'un déploiement pilote,

généralisation de la solution.

C'est ce qui a conduit au développement de la plate-forme pilote PIL@E.

La plate-forme générique étant supposée disponible, les coûts spécifiques à chaque plate-forme déployée ont alors également été estimés. Ces coûts comprennent d'une part les coûts initiaux (acquisition de la plate-forme d'exploitation, installation de la solution générique adaptée, coûts internes de démarrage auprès des services producteurs) et d'autre part les coûts d'exploitation annuels suivant les processus (prise en charge des versements, coût de gestion du stockage, coût des restitutions et consultations, coût de maintenance applicative et technique, coût des fonctions transverses).

Enfin, des synthèses ont été réalisées scénario par scénario ainsi que des comparatifs des coûts au téraoctet.

Il en ressort que dès lors que les volumes archivés augmentent, les économies d'échelles sont considérables :

• Les ratios entre les coûts par téraoctet sont systématiquement supérieurs à vingt entre le premier scénario (plate-forme d'archivage dédiée à un seul service producteur) et le dernier (plate-forme nationale) que ce soit pour les coûts initiaux externes ou les coûts d'exploitation. Il est par conséquent préconisé d'encourager les plates-formes d'une certaine ampleur.

• Les coûts internes les plus importants sont ceux afférents au démarrage d'un processus d'archivage avec un service producteur (nouveau producteur/nouvelle application) avec une forte charge sur les catégories A au démarrage et sur les catégories B pour l'exploitation. Ceci vaut tant pour le service d'archives que pour le producteur qui devra adapter son application pour le transfert au format défini par le schéma XML de versement vers la plate-forme d'archivage.

Par conséquent, il vaut mieux privilégier les versements de gros volumes et limiter autant que possible le nombre de services producteurs différents, si on ne dispose pas de ressources humaines suffisantes.

• De même, l'étude préconise fortement, dans un souci de mutualisation, de renforcer l'échelon central (Direction des Archives de France) afin d'apporter une aide à la modélisation des versements par grandes catégories de documents, que l'on retrouve sur tous les sites (exemple des marchés publics).

Expliciter quelque part la signification des types de support LTO, S-ATA n'est pas clair pour tout le monde

3.3 – Les facteurs à prendre en compte dans l'évaluation des coûts

3.4 – Les pistes pour la réduction des coûts

Les premières pistes à examiner sont internes à l'Archive et pointent sur son organisation , son fonctionnement, ses équipements et la rationalisation de ses activités.

Ensuite, les possibilités de partager certaines dépenses avec d'autres Archives ou d'autres services de l'organisme sont fort diverses et nombreuses. L'objectif étant ici de répartir les coûts sur une base aussi large que possible :

Réutilisation d'une infrastructure informatique existant dans l'organisme,

Partage d'une infrastructure de stockage : l’expérience montre que mettre en place puis assurer le fonctionnement opérationnel et la maintenance d'une infrastructure de stockage va nécessiter les mêmes compétences et les mêmes ressources humaines, qu'il s'agisse de stocker 50 To ou 500 To.,

Sachant qu'une Archive devrait veiller à ce que les objets numériques soient stockés sur deux sites distincts géographiquement éloignés, il pourra être opportun de rechercher des accords de réciprocité avec d'autres Archives plutôt que de gérer deux sites de stockage.

Développement de systèmes logiciels génériques adaptables à de multiples contextes au sein d'un même domaine. C'est par exemple cette démarche qui est suivie dans un service d'archives qui reçoit des archives provenant de multiples producteurs mais qui utilise un seul outil de recherche pour l'ensemble des fonds archivés quels que soient les domaines administratifs,

Réutilisation des composants logiciels de l'application d'archivage. Le développement des Archives numériques draine dans son sillage, des composants logiciels libres ou commerciaux qui doivent éviter à de nombreux sites d'archivage numérique de lancer et donc financer le développement de logiciels répondant à leurs besoins. On peut penser que dans un domaine donné, par exemple celui des services publics d'archives, celui des archives scientifiques ou d'autres, 90 % des besoins sont communs. Il s'ensuit que de nombreux logiciels devraient disposer d'un bon potentiel de réutilisation s'ils ont été conçus dans cet esprit, ce qui est d'ailleurs de l'intérêt des éditeurs de logiciels.

Dans le domaine du versement, deux points importants sont à considérer :

le premier est la prise en compte des contraintes liées à l'archivage des documents, au moment de la création du document ou au moment où le document est figé et devient non modifiable.

Le second est l'automatisation maximale du processus de versement (qui implique une standardisation des paquets SIP) et de création des Paquets d'information archivés.

Les travaux de définition de standards ne doivent en aucun cas être à la charge d'une Archive unique. Il conviendra de réutiliser les standards existants, et lorsqu'il y a des besoins nouveaux, de partager les tâches de rédaction de nouveaux standards avec d'autres Archives.

Exemple :

C'est ainsi que la direction des Archives de France et la direction générale de la modernisation de l'État mettent à disposition de l'ensemble des services publics d'archives, non pas des composants logiciels mais des modèles de description conformes au standard d'échange de données pour l'archivage pour un catégorie d'archives qu'on retrouve sur tout le territoire, indispensables pour pouvoir développer les exports.