8.1. Numérisation au bon mode

Attention :

Il est important de bien lire ce chapitre, car le rendu des gravures (estampes) est communément réalisé en tons continus, une approximation récurrente dans les plans de numérisation, alors que ce sont par essence des modèles de dessin bitonal.

La méthode de numérisation décrite ci-dessous est élaborée pour un résultat sans altération de la gravure, notamment pour la reproduction en ouvrages imprimés. Pour la mise en ligne de documents destinés à l' impression domestique (catégorie 3), la résolution choisie pourra être arbitraire (voir tableaux des solutions de numérisation) et les gravures seront dégradées partiellement dans leur finesse et dans leur tonalité, du fait de l'épaississement ou de l'effacement partiel des traits.

Les gravures sont des dessins faits de lignes au trait noir sur fond de papier (assimilable à du blanc) qui présentent des zones de haute densité (traits très gros et proches) et des zones de faible densité (traits très fins et espacés).

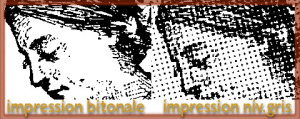

La numérisation se fera prioritairement en mode bitonal (bitmap) et non en niveaux de gris comme on le voit couramment (erreur fatale et commune). Le mode niveaux de gris est satisfaisant pour une lecture seule à l'écran, mais lors de l'impression, les traits de la gravure sont mangés par la trame de l'imprimante et, ce qui est plus grave, la gravure n'est pas numérisée correctement, car les zones franches entre le noir et le blanc ont été transformées en flous gris, ce qui est une altération de la réalité. Par ailleurs, le fichier en niveaux de gris a une taille plus importante qu'un fichier en mode bitonal à plus haute résolution, tous deux décrivant un document de la même dimension physique !

Complément : Réimpression des gravures

L'acquisition en mode bitonal semble moins fine, car l'affichage à l'écran est synthétisé par groupement de pixels noir et blanc, qui apparaissent découpés en escaliers.

Cependant les pilotes d'imprimantes et flasheuses d'imprimerie lissent les «escaliers» pour donner un aspect de trait continu et net. Reproduites de cette manière, les gravures retrouvent toute leur précision et leurs détails subtils.

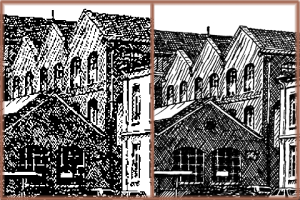

Si en revanche on choisit un mode de reproduction en demi-tons ( niveaux de gris), l'imprimante ou la flasheuse vont transformer le fichier en une similigravure photographique. A ce moment, ce sont les points de la trame qui vont représenter tant bien que mal les fins traits de la gravure. La figure ci-dessous montre le résultat très agrandi, et on peut juger de la dégradation des traits d'origine.

Réglage de la résolution

Pour numériser correctement une gravure et restituer les traits dans leur intégralité, il convient de régler la résolution en dpi par rapport à l’épaisseur du trait le plus fin. On peut déterminer pour une série de gravures de la même provenance une finesse limite du trait, par sondages à l‘aide d’un compte-fils gradué en centièmes de mm ou en millièmes de pouces.

La définition sera correcte, si le trait le plus fin est reproduit sur 3 pixels de largeur. Une approche pratique consiste à faire des essais de numérisation sur une zone à traits fins, puis d’agrandir à l‘écran pour constater si la règle des 3 pixels est atteinte ( le trait ne sera pas interrompu et sa largeur variera entre 2 et 3 pixels aux endroits les plus ténus) . Cette approche sera faite chaque fois que l’on voudra optimiser la taille du fichier pour le stockage.

Lorsque la gravure est destinée à l’impression offset, la méthode est de systématiquement numériser à 2400 dpi, ce qui évite les tâtonnements et les conversions ultérieures.

Complément : Réglage des densités

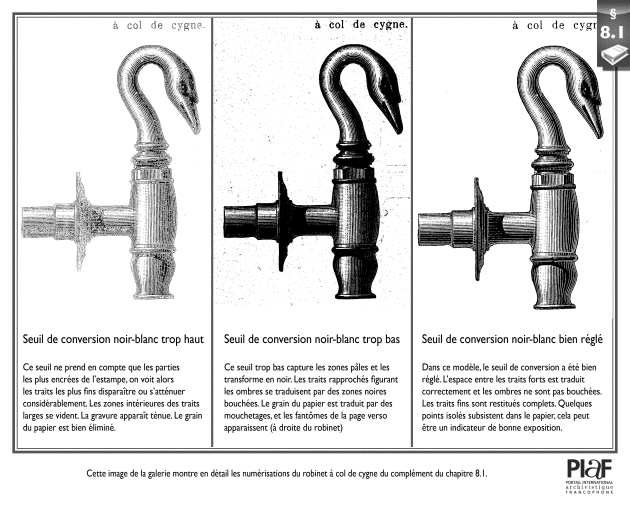

Pour une série de gravures d’un ouvrage, il est nécessaire de faire des essais préalables, car la difficulté est d'obtenir une gravure dont le rendu est complet sans apparition des mouchetis provenant du grain du papier. Le numériseur va générer une image à seuil de densité, c’est à dire qu’il va interpréter les nuances de l’original soit en noir, soit en blanc (0 ou 1).

Si le seuil de densité moyenne est trop décalé vers le bas, le grain du papier va être interprété en noir et un mouchetis couvrira toute la gravure. Par contre les traits les plus fins seront rendus sans interruption, et même épaissis. Cet épaississement se ressentira aussi dans les zones sombres, et les traits serrés seront transformés en un bloc noir sans détails.

Si le seuil de densité moyenne (conversion) est trop haut, les traits fins vont disparaître et la gravure perdra ses nuances |

Les traits qui ne sont pas d'un noir absolu sont dégradés et amincis. |

La numérisation correcte sera obtenue en réglant manuellement le seuil de conversion et en procédant à des essais successifs.

Le seuil de conversion correspond à la densité moyenne des traits de la gravure : les zones ténues sont traduites en noirs, alors que le grain du papier est correctement éliminé. |

La numérisation correcte d'une gravure laisse toutefois apparaître de petits points isolés correspondant à des défauts du papier ou à des petites taches d'encre. Ils sont à enlever à la gomme numérique, si l'on veut incorporer la gravure à un ouvrage.

Possibilités du numériseur

Il est important lors de l’achat d’un numériseur de s’assurer que le seuil peut être réglé manuellement à travers le logiciel de capture (ce qui est le cas de tous les numériseurs professionnels).

A propos de l'acquisition en nuances et le post-traitement de bitonalisation

La transformation en mode bitonal étant irréversible, on n'est pas certain d'obtenir un résultat optimal par un traitement machinal et aveugle en série.

Le choix peut être fait de numériser les originaux en tons continus et de faire ensuite un post-traitement des images en centre d'archives. Ce processus a aussi l'avantage de disposer :

de fichiers en couleurs donnant une représentation du document original,

de fichiers en mode bitonal, constitués uniquement de la matière même de la gravure,

La bitonalisation différée bien menée permet d'éliminer les taches, les rousseurs, les jaunissements du papier.

Le post-traitement sera fait en série dans un logiciel de traitement d'image, dans lequel une macro-instruction mettra en place des outils de transformation pré-réglés. Il suffira à l'opérateur de manipuler quelques curseurs pour obtenir en moins d'une minute une image bitonale optimale.

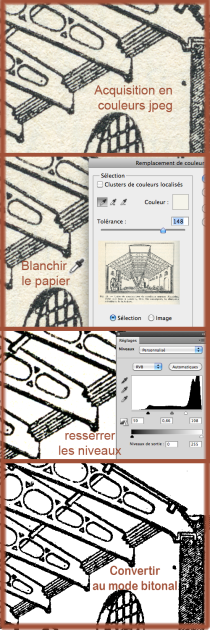

Les principales étapes sont :

numérisation en couleurs à la résolution définitive du fichier bitonal (par exemple 1200 dpi,

enregistrement en JPEG avec une compression moyenne qui n'altère pas le trait. Le fichier est ainsi plus petit pour le stade intermédiaire. La perte de nuances de couleurs n'a pas d'importance puisqu'on va les éliminer,

Réglage des niveaux avec un calque réglable,

Elimination du fond par remplacement de couleur,

Bitonalisation avec un calque réglable,

enregistrement au format bitonal 1 bit par pixel, sans changer la résolution.

Résultat : un fichier de 11 MO se trouve réduit à moins de 500 kO (indication de proportion). Tout ce qui a été dit ici s'applique aussi à des plans, planches de dessins techniques du type encyclopédie de Diderot et Dalembert, etc. Voir des exemples dans la galerie.

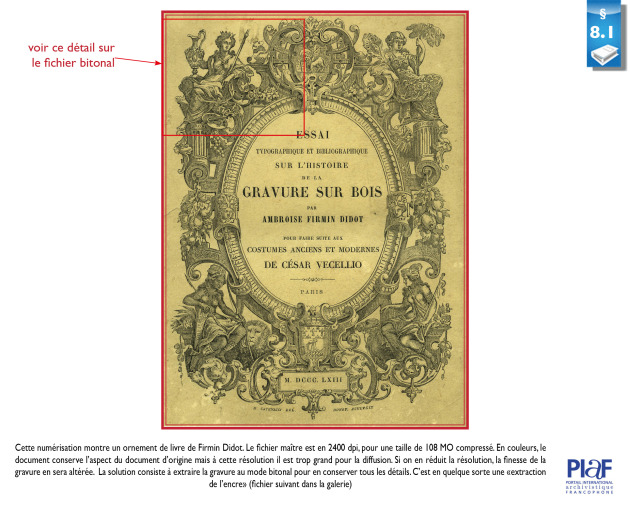

La figure montre les étapes principales de la préparation à la bitonalisation. C'est en quelque sorte une “extraction de l'encre” de la gravure imprimée.

A l'origine, l'image est acquise en couleurs 24 bits, mais enregistrée en JPEG de qualité moyenne à supérieure, les artefacts autour des traits ne sont pas gênants dans cet usage.

Le papier est à “effacer” par divers moyens. Sa tonalité jaune est un avantage, on peut sélectionner les pixels de cette couleur et les blanchir.

Dans une deuxième étape, on fait de même avec les rousseurs, les éclats de bois brunâtres inclus au papier.

Ensuite, le resserrement des valeurs de niveaux (par un calque de réglage) permet de noircir la gravure et transformer le papier en blanc pur.

Il ne reste qu'à régler le seuil de bitonalisation (par un calque de réglage) pour inclure ou éliminer les zones d'encrage ténu.

L'usage des calques permet de revenir en arrière sur les réglages à appliquer, et de les modifier jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant.

A la fin des opérations, aplatir l'image et la convertir en mode bitonal. C'est à ce moment que la taille est...divisée par 24, sans compter les avantages de l'algorithme de compression!