Chapitre 3. Stratégie pour la pérennisation du fonctionnement de l'infrastructure d'archivage

La conservation et la communication des informations archivées constituent les objectifs essentiels. Ces objectifs ne peuvent être atteints que si l’on s’appuie sur une infrastructure matérielle et logicielle dont on assurera un fonctionnement pérenne.

Cette infrastructure va constamment évoluer au gré des évolutions des technologies. La contrainte de la maintenir en fonctionnement permanent est forte et coûteuse.

Il n’est pas inutile ici de proposer quelques recommandations quant à l’architecture de cette infrastructure et aux meilleurs moyens de maîtriser ces évolutions et d’en réduire les coûts.

3.1. Principes

Chacun a pu vivre, dans le passé, les multiples désagréments causés par des changements opérés sur une infrastructure informatique (ordinateurs, systèmes d’exploitation, logiciels, réseau, messagerie, serveurs de données, systèmes de sécurité…), changements qui étaient supposés au départ être sans effet sur la continuité du service.

Un système informatique est une construction fragile et il suffit parfois d’un changement mineur dans un paramètre du système pour que des anomalies se propagent et que le système s’effondre comme un château de cartes.

Le premier principe va donc consister à faire en sorte que cette infrastructure soit constituée de blocs autonomes, aussi indépendants que possible les uns des autres. Une modification dans un bloc devra alors être sans effet sur les autres.

Nous avons esquissé, dans la section 6, l’idée de l’abstraction du stockage, consistant à mettre en place un service de stockage dont le seul rôle est de prendre en charge des séquences de bits, d’assurer la garantie de leur conservation et de pouvoir les restituer sur demande. L’ensemble des tâches internes au service de stockage, comme la duplication des objets numériques, la surveillance et le renouvellement des supports, la gestion de la hiérarchie du stockage, etc. n’étant pas visible à l’extérieur du service.

Nous pouvons à ce stade approfondir cette question sur l’ensemble des fonctionnalités de l’Archive[1].

3.2. Une architecture basée sur trois services

Le modèle OAIS nous permet, dans une large mesure, de comprendre le problème à résoudre.

Cependant, comprendre le problème ne suffit pas : le besoin réel est de parvenir à une solution concrète et applicable.

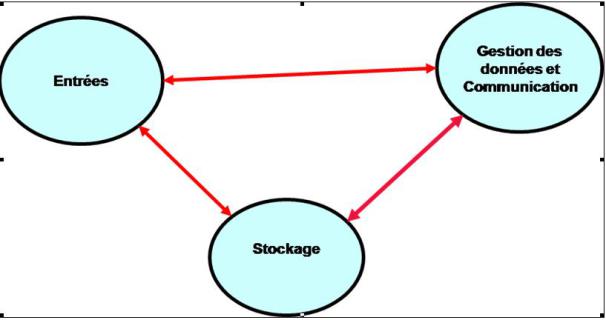

La mise en relation de la vue globale, cohérente et abstraite du modèle OAIS et des solutions pragmatiques déjà mises en place nous permet de proposer une mise en œuvre basée sur trois services :

• un service « Entrées » qui traite l’ensemble des étapes permettant de conduire à la constitution d’un objet « contenu d’information » archivable. En pratique cet objet sera constitué :

o d’un ou plusieurs fichiers de données dont les formats sont conformes aux exigences de l’Archive et de l’information de représentation valide pour cet objet ;

o des informations de pérennisation associées incluant l’identifiant, les informations de provenance, de contexte, d’intégrité et de gestion des droits ; ces informations de pérennisation prendront en général la forme de métadonnées ;

• un service de stockage qui assure la conservation et l’intégrité à long terme des objets ;

• un service de gestion des données et communication qui gère le fonds de l’Archive et la mise à disposition de ce fonds auprès des utilisateurs autorisés.

Nous sommes capables de définir les interfaces simples entre ces différents services :

• Entre « Entrées » et « stockage » : demande de transfert et transfert des AIP sous une forme standard à définir par l’Archive en vue de leur conservation ; ce transfert est accompagné de différents mécanismes permettant de gérer les communications : authentification, accusé de réception, etc. ; ces mécanismes seront utilisés dans toutes les autres interfaces.

• Entre « Gestion des données et Communication » et « Stockage » : demande de restitution d’un objet et restitution de cet objet.

• Entre « Entrées » et « Gestion des données et communication », demande de transfert et transfert des métadonnées.

Le service « Entrées » est en relation avec les Producteurs.

Le service « Gestion des données et communication » est en relation avec les utilisateurs.

Naturellement, au niveau de ce module, la description est ici sommaire, mais nous pouvons aisément entrevoir que ces interfaces sont assez simples et qu’elles ouvrent la possibilité de construire trois entités techniquement indépendantes.

L’approche proposée ici n’a pas vocation à être la seule valide. Elle doit rester une base de réflexion pour analyser les forces et les faiblesses des plates-formes logicielles disponibles ou à développer.