2.3. Modes colorimétriques

Modes colorimétriques | Pour la monochromie ou la couleur, les fichiers pixellisés peuvent être enregistrés dans différents modes. Le mode définit l'encodage que l'on va affecter à chaque pixel : il sera très simple pour un fichier représentant du noir pur et du blanc pur et complexe pour les fichiers représentant une image en couleurs: la tonalité, la luminance et la saturation de la couleur perçue par l'œil humain sont à traduire en valeurs numériques. Différents codages sont utilisés par les logiciels d'imagerie, mais la numérisation des documents d'archives fait principalement appel à trois d'entre eux : 1. le mode bitonal ou bitmap pour la reproduction des documents et textes illustrés de gravures, 2. Le mode niveau de gris essentiellement pour la reproduction des archives photographiques dites en « noir et blanc », 3. Le mode RVB (rouge vert bleu) pour la reproduction de tous documents dont on veut restituer la couleur |

La notion de couches

L'image bitonale et l'image en niveaux de gris sont formées d'une seule couche, c'est à dire une seule série d'informations disposées en cartographie sur un plan pour créer une série de pixels juxtaposés. Ces pixels forment une image

Dans l'image bitonale comme dans l'image en niveaux de gris, la présence d'une seule série de nuances permet de leur donner une couleur de référence. Par défaut, le fichier bitonal et le fichier en niveaux de gris sont des variations du noir.

Dans les fichiers en couleurs, il a fallu faire la décomposition de l'arc-en ciel, mais en se limitant strictement aux couleurs de base rouge-vert-bleu. Ce système est appelé additif, parce que le mélange avec 100% pour chacune des couleurs donne le blanc.

S'il y a trois couleurs, il y aura forcément trois couches, qui seront le rouge, le vert, le bleu. (RVB en Français, RGB en anglais). Chacune des couches sera nuancée en un certain nombre de niveaux, et c'est la combinaison de ces niveaux qui va donner les couleurs intermédiaires (le jaune, le vert, les pastels...) Le nombre de couleurs intermédiaires que l'on peut obtenir est facteur de la profondeur d'analyse allouée lors de la discrétisation du signal analogique.

Un autre système d'encodage de couleurs existe qui ne fait pas appel à une notion de couches, mais à un modèle mathématique élaboré : le LAB (Luminosité, couleur A et couleur B.) Ce modèle offre le spectre colorimétrique le plus étendu, mais il n'est pas usité comme mode colorimétrique en archives, son usage est plutôt scientifique, médical ou astronomique, et sert à faire fonctionner les logiciels de retouche d'images.

La notion de couleur

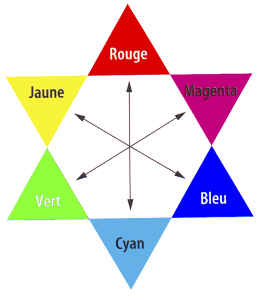

Les couleurs perceptibles sont celles issues du spectre de la lumière solaire, le fameux « arc en ciel » que l'on peut caractériser par trois couleurs de base, le rouge, le vert, le bleu. L'addition de ces trois couleurs en quantité égale donne le blanc pur. En faisant varier la proportion entre ces couleurs, on obtiendra une infinité de nuances, qui font toute la subtilité des couleurs de la vie. Ce mélange est appelé mélange additif. Plus on ajoute des couleurs, plus on va vers le blanc. Dans le cas de l'informatique, ce sera la lumière incidente provenant de l'écran. Lorsque l'on veut reproduire sur un support non lumineux (le papier blanc) une illusion de l'arc-en-ciel, il faudra faire appel à un mélange soustractif, c'est à dire que plus on ajoute des couleurs, plus on va vers le noir. On utilise pour cela des couleurs complémentaires. Ces couleurs complémentaires sont le cyan, le magenta, le jaune. Ce sont les tubes de couleurs que tout peintre a dans sa trousse. Il a aussi un tube de noir pour représenter les ombres, et un tube de blanc pour obtenir les nuances pastel. Dans le monde de l'imprimerie, on utilisera les encres cyan magenta Jaune et du noir pour renforcer les contrastes dans les ombres, pour compenser la transparence des encres. La nuance pastel est obtenue par le blanc du papier, entre les les points d'encre de chaque couleur de base. La roue chromatique ci-dessous montre ces couleurs de base (spectre solaire) et les couleurs complémentaires. Alors que le rouge est une couleur de base, pour obtenir du rouge avec des couleurs complémentaires, il faudra mélanger du magenta et du jaune en proportions égales, du cyan et du jaune pour faire le vert, du cyan et du magenta pour faire le bleu. |

Les spectres de restitution des couleurs

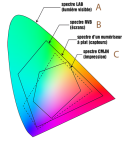

Les spectres LAB zone A, RVB zone B, CMJN zone C | Comme on vient de voir précédemment, il y a deux principes de restitution des couleurs : par les couleurs de base, ou par les couleurs complémentaires. Dans l'image numérisée, ces deux familles de modes existent, mais ont des usages dédiés :

Ce dernier mode en « quadrichromie » sera donc ignoré des archivistes, parce qu'on va le voir, son spectre colorimétrique est restrictif, il engendre une perte de données, et prend plus de place en enregistrement à cause des 4 couches au lieu de 3. La figure ci-dessous montre les spectres de couleurs reproductibles par les modèles normalisés qui sont utilisés par les applications informatiques. Le spectre le plus étendu identifié par A est celui du modèle LAB, (luminosité, couleurs A et B). Ce modèle est utilisé essentiellement en applications scientifiques, les numériseurs d'archives ne donnent pas de fichiers discrétisés dans ce mode. C'est aussi l'espace de travail de l'application Photoshop®, pour reculer les limites d'altération lors des transformations colorimétriques de tous les formats de fichiers. Le spectre le plus répandu identifié par B est celui du modèle RVB (Rouge vert bleu). Il couvre la plupart des couleurs perceptibles par l'œil humain. C'est un spectre suffisant pour l'archivistique, bien que parfois certaines couleurs de papier ou de peintures très vives se trouvent à la frange de ce spectre. Le spectre de l'imprimeur identifié par C est celui du modèle CMJN (Cyan Magenta Jaune Noir).Il apparaît nettement réduit par rapport au RVB, ceci apparaît nettement lors de la transformation d'une photo numérique contenant un ciel d'un bleu soutenu : il s'affadit brusquement. Le modèle CMJN est bridé de fait par la nature des colorants des encres d'imprimerie. |

Les spectres des différents espaces colorimétriques

Cette figure est une représentation en RVB qui ne traduit pas la réalité des couleurs mais seulement le rapport entre les spectres couverts

La profondeur d'analyse des couleurs ou échantillonnage

La profondeur d'analyse de la couleur, parfois appelée « échantillonnage » va permettre d'obtenir des nuances de plus en plus subtiles lorsqu'on augmentera le nombre d'informations de description de la nuance sur la couche.

La profondeur d'analyse s'exprime en « bits », autrement dit le nombre d'informations 1 ou 0 qui définissent la couleur d'un pixel dans une couche.

L'échantillonnage le plus simple est celui du mode bitonal : 1 bit, autrement dit une information 0 pour l'absence de couleur et 1 pour la présence de couleur. (blanc=0, noir=1)

L'échantillonnage standard du niveau de gris se fait avec 8 bits, résultant en 256 niveaux de gris. Cela couvre les possibilités de perception de l’œil humain dans cette gamme.

Pour faire de la couleur, on affecte 8 bits à chaque couche R, V, B, ce qui en les combinant donne environ 16 millions de couleurs. L'œil humain peut en distinguer 60 000 environ

Mais il existe des échantillonnages plus poussés, de 14, 16, 32 bits par couche, ce qui donne 65536 nuances de gris en 16 bits ou des milliards de couleurs en RVB.

A quoi cela sert-il ? Dans le cadre de l'archivistique, l'acquisition des négatifs photo en niveaux de gris utilise le 16 bits pour pouvoir restituer une gamme complète de niveaux en récupérant toutes les nuances subtiles des images à bas contraste.

Pour la couleur, un échantillonnage de 14 à 16 bits par couche trouve son usage pour le « repêchage » des diapositives décolorées par le temps, cela permet de distinguer les nuances affaiblies par la dégradation des colorants.

Attention : L'échantillonnage reste dans l'espace couleur défini

Augmenter l'échantillonnage d'un fichier se traduit par « couper les cheveux en 4 , puis en 8, puis en 16 etc. » c'est à dire que le cheveu restera le cheveu, si l'espace colorimétrique est limité, on restera dans les limites de cet espace. Pour saisir des couleurs supplémentaires, il faut changer d'espace colorimétrique. Cela peut être un RVB « maison » du fabricant de numériseurs, qui aura augmenté cet espace en fonction de ce que peuvent donner ses capteurs, ou un espace étendu universel comme Adobe RGB 1998 par exemple.

Complément : Profils colorimétriques des modes RVB

Il n'existe pas qu'une sorte de RVB, différents profils existent sur le « marché » Ils ont été développés soit par des scientifiques, soit par des développeurs d'applications. Des traducteurs assurent la conversion de profils à l'entrée dans l'application. Hormis en reproduction des photothèques en couleurs, ces profils ont peu d'influence visible sur les documents anciens écrits comme les registres, les livres, les manuscrits.

Diverses recommandations existent en France dans les ministères qui régissent la normalisation des formats d'archivages de leurs documents. Le profil RVB le plus rencontré est le sRGB IEC 1966–2.1 qui est un format passe-partout lisible sur toutes les plateformes. Cependant, pour la reproduction des originaux à grande richesse colorimétrique, la direction des archives de France recommande le profil Adobe RGB 1998 au gamut plus avantageux et permettant de contrôler la reproduction d'une plus large gamme de couleur en impression de haute qualité photographique (par exemple impression en hexachromie). L'utilisation de ce format nécessite l'utilisation d'écrans à gamut[1] élargi pour contrôler les effets du post-traitement.

Ecrire un cahier des charges de numérisation.

Complément : Interprétation de la réalité par le numériseur

Lors de l'acquisition de l'image du document par le numériseur, les capteurs image vont dans tous les cas analyser une image en couleurs, et le processeur interne au numériseur va transformer ce signal analogique en signal binaire compréhensible par l'ordinateur (la discrétisation).

il fera une interprétation des couleurs en deux niveaux ( noir et blanc) pour les images bitonales autour d'un seuil de densité c'est à dire qu'il va transformer toutes les valeurs au dessous d'une certaine densité en blanc et toutes les valeurs au-dessus de cette densité en noir. C'est le réglage pertinent de ce seuil de densité qui fixera la qualité du fichier fini.

il fera une transformation des couleurs en niveau de gris, c'est à dire qu'il va transformer toutes les couleurs en valeurs de gris, comme le ferait une pellicule noir et blanc à la prise de vue d'une scène de la vie. Là encore, comme on règle le diaphragme sur un appareil photo, il faudra régler la densité moyenne de l'image ou le point noir/point blanc pour en restituer toutes les nuances.

Il fera une décomposition de l'image en trois ou quatre couleurs fondamentales pour générer le fichier en couleurs, et enverra à l'ordinateur les informations traduisant les densités de chaque couleur fondamentale dont la combinaison reconstituera la couleur de l'original.

L'on verra par la pratique que la restitution des couleurs n'est pas si simple qu'il paraît : l'original est éclairé avec une lumière qui n'est pas parfaite, les capteurs ont des déficiences colorimétriques... le pilote du numériseur va introduire des corrections de gamma, de densité, et élaborer de façon automatique ou fixée par l'opérateur des corrections colorimétriques et densitométriques. C'est bien de ce pilote que dépendra la qualité finale du document.

Complément : Les modes colorimétriques spécifiques

Il existe plusieurs modes colorimétriques applicables aux documents en couleurs, outre le bien connu RVB ( rouge vert bleu). Ils sont utilisés principalement par les imprimeurs et les créateurs d'images numériques.

Le mode couleurs indexées à nombre de couleurs réduites ( 256 couleurs ou moins) sert à l'affichage sur la toile ( web). L'échantillonnage des couleurs peut être adapté à l'image ( 256 nuances créées à partir des couleurs de l'objet numérisé) ou appartenir à une palette prédéfinie: 256 couleurs Windows system ou 256 couleurs Mac OS system. L'usage de ces palettes accélère le téléchargement; c'est surtout utile pour les très petites images comme les icones, les vignettes...

Le mode BICHROMIE, (avec ses variantes trichrome, et quadrichrome) est une option de certains programmes professionnels permettant d'affecter directement des couleurs d'encres à un fichier à l'origine en niveau de gris. C'est ce mode que l'on utilise pour la simulation des images en sépia dans les publications. Les courbes d'encrage sont réglables, ce qui permet de contrôler les nuances et tonalités de l'image. Une image originale en niveaux de gris et son traitement en bichromie. Elle apparaît beaucoup plus attractive dans la publication, et une manipulation habile des courbes d'encrage permet d'améliorer le rendu des détails. Mais ce n'est pas un artifice utilisé par les archivistes, il intervient parfois lors de l'édition d'ouvrages patrimoniaux.

Une image originale en niveaux de gris et son traitement en bichromie. Elle apparaît beaucoup plus attractive dans la publication, et une manipulation habile des courbes d'encrage permet d'améliorer le rendu des détails. |

Le mode TLS ( Teinte-Luminosité-Saturation) est utilisés comme interface par des applications de bureautique, mais le fichier enregistré est un fichier RVB

Le Web utilise des codes littéraux pour décrire les couleurs incluses ou hors de la "palette système". Dans les applications de retouche photo, ce code est indiqué dans la fenêtre de dialogue du choix de la couleur. On peut indiquer ce code directement dans l'éditeur html, par exemple pour appliquer à un fond de page la couleur de fond d'une image qui y est intégrée. Le spectre de ces couleurs est celui du RVB (écran)