6.3. Prérequis pour donner accès aux documents d'archives sur support numérique

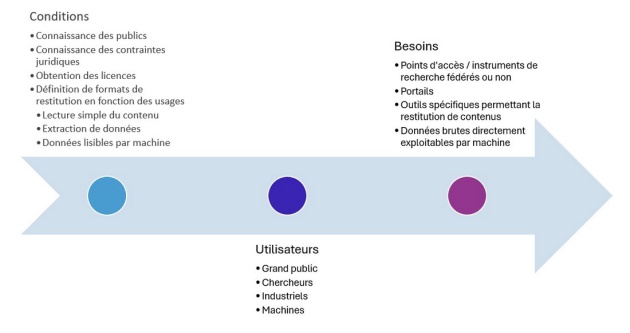

Donner accès à des documents d’archives sur support numérique suppose donc d’avoir :

analysé les besoins des différentes communautés d’utilisateurs (chercheurs universitaires, grand public, archivistes, magistrats) et ce qu’ils veulent faire ;

identifié les environnements matériels et logiciels permettant de restituer le contenu des différents types de formats de fichiers conservés par le service d’archives – en se basant sur le recensement des documents conservés et l’identification des formats de fichiers, ainsi que les opérations de préservation nécessaires (émulation d’un environnement ancien, migration systématique ou ponctuelle) ;

obtenu le droit (licences) et les moyens (notamment techniques) d’utiliser les matériels et logiciels identifiés ;

défini le format de fichiers dans lequel le document d’archives doit être fourni, afin de répondre aux besoins des utilisateurs et être pris en charge par l’environnement matériel et logiciel retenu ;

autorisé ou non les utilisateurs à accéder et réutiliser le contenu des documents, en fonction des contraintes juridiques applicables à celles-ci.

Fig.4 : Modélisation du processus d’évaluation des besoins en termes d’accès (crédits : B. Grailles / PIAF)

Analyser les besoins des différentes communautés d'utilisateurs

Les attentes des utilisateurs humains doivent être analysées avec soin, pour définir autant que possible la politique de préservation numérique. Pour un même document d’archives, certains utilisateurs n’auront besoin que de lire le contenu ; d’autres souhaiteront extraire les données textuelles, chiffrées ou géolocalisées pour effectuer des analyses plus approfondies (fouilles de données par exemple). Fournir à ceux-ci des documents d’archives dans un format qui ne permet pas l’extraction des données concernées sera considéré comme contre-productif. Si tous les usages ne peuvent être envisagés à un instant T, eu égard aux capacités techniques alors disponibles, il devient de plus important de ne pas les rendre impossibles à l’avenir.

Les attentes des utilisateurs doivent faire l’objet d’un réexamen régulier, en utilisant toutes les méthodes classiques d’identification de celles-ci : questionnaires de satisfaction, entretiens individuels ou collectifs, enquêtes, etc.

Les utilisateurs pourront avoir besoin d’éléments pour comprendre pourquoi un document d’archives produit il y a de nombreuses années sous une forme donnée se présente aujourd’hui sous une autre forme. L’historique précis et détaillé de l’ensemble des opérations réalisées sur le document d’archives depuis sa production est essentiel pour que celui-ci soit considéré comme digne de confiance.

Exemple :

Les plus anciens documents d’archives sur support numérique conservés par les Archives nationales en France ont été produits dans les années 1960. La forme qu’ils prennent aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celle d’origine, mais l’ensemble des opérations de préservation ayant été documenté, les documents sont considérés comme étant dignes de confiance.

Identifier les environnements matériels et logiciels

Pour les documents d’archives sur support numérique, il faut prendre en compte le fait que les machines peuvent être considérées comme des utilisatrices en tant que telles, ce qui peut amener à conserver des documents dans des formats qui soient interprétables par elles (ex. fichiers XML, JSON).

Les solutions techniques permettant d’exploiter tout le contenu des documents d’archives sur support numérique ne sont pas nécessairement au point au moment de leur prise en charge. La conservation de plusieurs versions peut être envisagée, dans la mesure où son coût n’est pas exorbitant.

Définir le format et la version de fichiers dans lequel le document d’archives doit être fourni

II est nécessaire de définir l’état du document d’archives qui doit être fourni aux utilisateurs, surtout si plusieurs états sont conservés par le service d’archives (fichier dans son format d’origine, fichier migré dans un autre format).

On ne donne accès qu’à des copies des fichiers conservés, en veillant à ce que celles-ci soient convenablement gérées pour éviter toute faille dans la politique de sécurité (cf. ci-dessous).

Autoriser ou non les utilisateurs à accéder et réutiliser le contenu des documents

L’enregistrement des accès aux documents d’archives sur support numérique n’a pas vocation à être systématique, comme pour les documents d’archives sur support physique ou analogique, dans la mesure où seulement des copies des fichiers sont fournies aux utilisateurs. Il n’y a donc pas de risque de vol et de destruction involontaire d’archives. En revanche, l’accès à des documents d’archives non librement communicables, réutilisables, valorisables ou diffusables doit continuer à être enregistré, pour surveiller d’éventuelles divulgations, réutilisations, valorisations ou diffusions non autorisées.

L’accès aux documents d’archives est important, mais l’accès aux métadonnées (descriptives, techniques et de gestion), aux éléments de traçabilité et à toute information permettant de comprendre les opérations qu’ont subies les documents depuis leur création est tout aussi important à envisager.

Exemple :

Les magistrats, par exemple, peuvent avoir besoin de disposer, à côté des documents eux-mêmes, de toutes ces informations, y compris des éléments très techniques (contrôles d’intégrité).

La fourniture d’un point de recherche et d’accès aux documents, quel que soit leur support, mérite d’être soigneusement évaluée. Spontanément, les utilisateurs ne peuvent en effet pas présupposer du caractère physique, analogique ou numérique du document d’archives. Mais la cohabitation dans un même outil de recherche (catalogue, répertoire ou tout autre instrument de recherche) peut s’avérer complexe en raison de niveaux de granularité de description différents – les documents d’archives sur support physique ou analogique sont plus souvent décrits au niveau du dossier et quelquefois au niveau de la pièce, là où les documents d’archives sur support numérique disposent plus systématiquement de métadonnées descriptives au niveau de la pièce (rien qu’en extrayant le nom du fichier).