1.4. La pollution atmosphérique

L’air que nous respirons est essentiellement composé

de vapeur d’eau dont la quantité dépend de la température et des apports d’humidité,

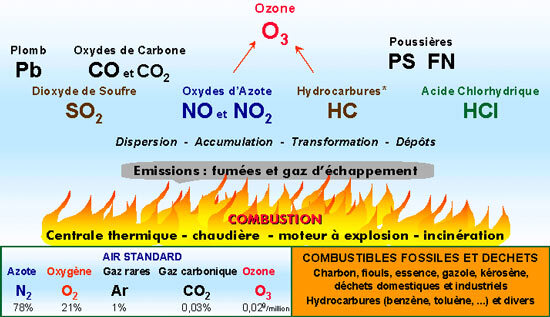

d’air sec qui comporte de manière à peu près constante de l'azote, de l'oxygène et une très petite quantité d'autres gaz (argon, gaz carbonique, hydrogène, néon, hélium, krypton et xénon) selon les proportions indiquées sur le graphique ci-dessous.

Les sources de la pollution de l'air sont multiples : trafic routier, transports aériens ou maritimes, production d'énergie, industries, agriculture, chauffage, volcans, pollens, etc.

La combinaison et l'interaction des cycles naturels et des activités humaines apportent dans l'atmosphère d'autres substances, à savoir :

des poussières

des polluants atmosphériques.

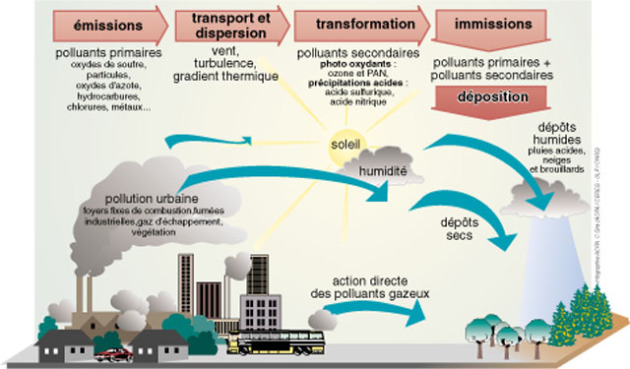

Les mécanismes et les interactions photochimiques des polluants atmosphériques sont très complexes. Une partie des réactions se passent en haute altitude où les polluants sont transportés par les vents et où ils sont soumis à un rayonnement ultraviolet très intense; ils retombent ensuite au sol, sous forme de particules ou sous forme de pluies acides.

Site de l'Association pour la Surveillance et l'étude de la Pollution Atmosphérique en Alsace : https://www.atmo-grandest.eu/

1.4.1. Les poussières

La poussière atmosphérique est constituée de particules solides en suspension.

La composition de cette poussière est très variable. On peut distinguer

des composants inorganiques, tels que sable, sel, argile, chaux, ciment, métaux, etc.

des composants organiques, tels que fragments végétaux, fibres textiles, pollen, graines, spores, farine, noir de fumée, charbon, cendres, etc.

La taille des particules qui composent la poussière varie entre 0,5 et 1000 µm (micromètres, c’est-à-dire millièmes de millimètre).

Les particules les plus fines, souvent appelées "fumées noires", peuvent être d’origine

naturelle (volcan)

anthropique, c’est à dire générées par les activités humaines (combustion industrielle ou de chauffage,incinération de déchets,véhicules).

A l'œil nu, seules sont visibles les particules de taille supérieure à 20-30 µg : ce sont par exemple les poussières que nous voyons " danser " dans un rayon de soleil. Elles ne représentent cependant qu'un faible pourcentage des poussières qui se trouvent réellement dans l’air.

Un certain nombre de " grosses " particules proviennent aussi d’installations ou de procédés industriels tels que l’extraction de minéraux, les cimenteries, les aciéries, les fonderies, les verreries, les plâtrières, etc.

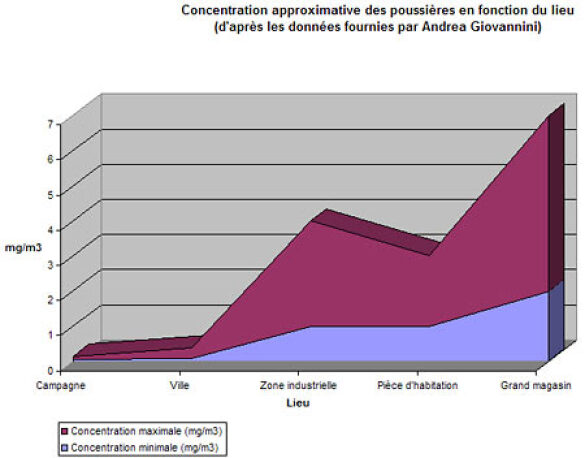

Ainsi la concentration des particules de poussière varie fortement selon le lieu et l’environnement :

Dans l'air, on trouve également de nombreux êtres vivants ou micro-organismes d'un poids et d'une densité leur permettant de flotter.

Cette population microscopique de l'air comprend :

des virus

des bactéries

des champignons et moisissures

des algues

des fougères

des mousses

des protozoaires

Les champignons microscopiques se présentent sous la forme de spores. Leur concentration varie entre environ 100 et 5000 par m3 d’air, avec les plus fortes concentrations dans les villes, particulièrement à l'intérieur des habitations.

Certaines poussières absorbent l'humidité de l'air et peuvent servir de support pour le développement de micro-organismes.

Les poussières peuvent aussi fixer et transporter des polluants atmosphériques.

1.4.2. Les polluants atmosphériques

La combustion d'hydrocarbures et les activités industrielles produisent des substances qui, en un cycle très complexe, peuvent dégrader de nombreux matériaux, notamment ceux que comportent les documents d’archives.

On peut considérer que les polluants les plus dangereux pour les documents d'archives sont:

Le dioxyde de soufre (SO2)

les oxydes d'azote (NOx)

l'ozone (O3)

D’autres polluants interviennent également, de façon directe ou indirecte, notamment :

Les composés organiques volatils (COV)

Les peroxy acyl nitrates (PAN)

Complément : Polluants primaires et secondaires

Le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les composés organiques volatils sont des " polluants primaires ", car leur émission provient directement d'une source (cheminée d'usine ou de centrale thermique, pot d'échappement de véhicule, sols...).

L'ozone est un des principaux " polluants secondaires ", car ce gaz est issu de la transformation chimique de polluants primaires dans la proche atmosphère.

D'autres gaz, tels les peroxy acyl nitrates (PAN), sont aussi des polluants secondaires.

La mesure des polluants se fait :

soit en µg/m3

soit en ppm (parts per million)

parfois même en ppb (parts per billion), selon l’équivalence 1 ppm = 1000 ppb.

La relation entre ces unités de mesure est la suivante:

1 ppm = 40,9 M µg/m3

1 ppb = 0,0409 M µg/m3

M étant le poids moléculaire du polluant considéré.

Cette relation varie donc d'un polluant à un autre.

Complément : Le dioxyde de soufre

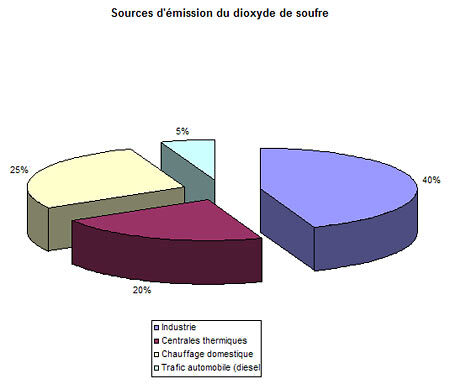

Le dioxyde de soufre (SO2), aussi appelé " anhydride sulfureux " provient essentiellement de la combustion de combustible fossiles contenant du soufre : fuel lourd, fuel domestique, charbon, coke de pétrole, essence, gazole. Quelques procédés industriels émettent également des oxydes de soufre (production de pâte à papier, raffinage du pétrole, etc.). Même la nature émet des produits soufrés (volcans).

Les sources d'émissions sont les systèmes de production de chaleur :

En présence d'humidité et de lumière, il forme de l'acide sulfurique qui contribue au phénomène des pluies acides.

Le taux de SO2 naturellement contenu dans l' air est de 1- 5 µg/m3.

Dans les zones polluées, il peut atteindre jusqu'à 500 µg/m3.

Compte tenu de l’évolution des technologies, les concentrations ambiantes tendent à diminuer considérablement depuis une quinzaine d’années dans les pays qui ont résolument adopté une politique anti-pollution.

Complément : Les oxydes d'azote

L’air pollué peut comprendre deux types d’oxydes d’azote (NO2) :

Le monoxyde d’azote (NO)

Le dioxyde d’azote (NO2)

Les oxydes d'azotes sont émis essentiellement sous forme de monoxyde.

On distingue

les sources naturelles : Le monoxyde d'azote est émis en grande quantité par de nombreux processus biologiques, particulièrement par l'activité bactérienne dans les sols. Il est également produit par les éclairs, lors des orages, et par les volcans.

les sources d’origine humaine qui peuvent être

fixes :

tous les foyers de production thermique, industriels ou domestiques

certains procédés industriels (production d'acide nitrique, fabrication d'engrais, traitement de surfaces, etc.)

les feux de biomasse, notamment dans les pays tropicaux, où ils sont le plus fréquemment d’origine humaine (culture sur brûlis).

Mobiles :

La circulation automobile (70%)

La circulation aérienne

Les teneurs en NOx sont en augmentation du fait de l'augmentation et du vieillissement du parc automobile, ainsi que de la densification du trafic. Cette augmentation compense les efforts faits pour diminuer les émissions de NOx (pot catalytique par exemple).

D’autre part, les sources naturelles émettent, sur l'ensemble du globe, l'équivalent de 25% des émissions de NO d'origine industrielle. Cependant, les sources naturelles sont réparties de manière relativement uniforme sur la planète, de sorte que la pollution de fond dont elles sont responsables est bien plus faible que la pollution due aux activités humaines, concentrées dans des zones urbaines et industrielles.

Le monoxyde d’azote est formé par l'oxydation à haute température , dans les foyers de combustion, de l'azote (N2) par l'oxygène (O2) qui se trouvent tous deux naturellement dans l’air.

Le monoxyde d'azote (NO) se transforme rapidement en dioxyde d'azote (NO2) au cours d'une nouvelle oxydation, toujours liée à la combustion des hydrocarbures. Cette réaction se poursuit lentement dans l'atmosphère et explique dans le cas des villes à forte circulation la couleur brunâtre des couches d'air pollué situées à quelques centaines de mètres d'altitude (action conjointe des poussières).

Le NO2 se photolyse rapidement sous l'action du rayonnement solaire, pour redonner du NO. Après un certain nombre de cycles d’interconversion entre NO2 et NO, au cours desquels l’ozone est produit, le NO2 passe sous des formes plus stables par diverses voies :

La plus importante est la formation d’acide nitrique (HNO3). Cet acide très soluble intervient dans la composition des pluies acides.

Une autre voie de disparition non négligeable est le dépôt sec sur le sol et la végétation.

Le taux naturel de dioxyde d'azote est de 1-2 µg/m3.

On a mesuré des concentrations allant jusqu'à 1500 µg/m3.

Les oxydes d'azote interviennent dans le processus photochimique de formation d'ozone dans la basse atmosphère.

Complément : Les composés organiques volatils

Les composés organiques volatils (COV) sont multiples.

Il s'agit :

* d'hydrocarbures émis par évaporation des bacs de stockages pétroliers ou lors du remplissage des réservoirs automobiles,

* de composés organiques provenant de procédés industriels ou de la combustion incomplète des combustibles,

* de solvants émis lors de l'application des peintures, des encres, le nettoyage des surfaces métalliques et des vêtements,

* de composés organiques émis par l'agriculture et par le milieu naturel.

Ils interviennent aussi dans la formation de l'ozone.

Complément : L'ozone

Dans la stratosphère, l’ozone est un gaz qui nous protège naturellement des rayons ultraviolets du soleil. C’est pourquoi les altérations (trous) dans cette couche d’ozone, liées à de plusieurs activités humaines, inquiètent les scientifiques.

Dans la troposphère en revanche, l'ozone est un polluant très toxique.

Contrairement aux autres polluants, ce gaz n’est généralement pas émis par une source particulière mais résulte de la transformation photochimique de certains polluants dans l’atmosphère.

La formation de l'ozone troposphérique implique des réactions chimiques mettant en jeux :

Des précurseurs

les oxydes d’azote

les composés organiques volatils (COV)

le monoxyde de carbone (émis essentiellement par le trafic routier et le chauffage domestique urbain).

* des rayonnements ultraviolets

Site de l'Association pour la Surveillance et l'étude de la Pollution Atmosphérique en Alsace : https://www.atmo-grandest.eu/

C'est un problème complexe, car la réduction des oxydes d'azote peut favoriser l'augmentation des concentrations d'ozone.

Il peut aussi être dégagé par des appareils qui produisent de fortes charges électrostatiques, tels que certains photocopieurs certains filtres électrostatiques pour la poussière, ainsi que les lignes à haute tension.

Les concentrations d’ozone dans l'air ont augmenté depuis plusieurs années en zone urbaine et péri-urbaine, notamment lorsque les conditions climatiques sont propices : fort ensoleillement, stagnation de l'air (vent faible). Pendant les périodes de canicule, les alertes aux " pics d’ozone " dans les villes font désormais partie de notre quotidien.

Le taux naturel d'ozone est de 20-60 µg/m3.

Dans les zones polluées on mesure jusqu'à 500 µg/m3.

Complément : Autres polluants dérivés

En présence de restes d'hydrocarbures non brûlés, l'ozone par une succession de réactions chimiques très complexes génère d'autres composés oxydants (peroxyde d'hydrogène, aldéhydes, peroxy acétyl nitrate ou PAN).

1.4.3. L'influence de l'air pollué sur la conservation

Tous les polluants cités sont des réactifs chimiques très puissants qui peuvent provoquer des réactions d'altération ou intervenir, en les accélérant, dans des réactions déjà en cours.

Une température élevée, une forte humidité de l'air et une grande quantité de lumière favorisent fortement l'action destructive des polluants de l'air.

Les acides qui se forment sont très dangereux pour la stabilité chimique des matériaux, notamment du papier.

Le dioxyde de soufre ou anhydride sulfureux (SO2) se transforme à la surface des matières en acide sulfurique. Cette réaction est facilitée par la présence de particules de fer ou de cuivre, par une forte humidité (HR > 70% ) et par la lumière.

La combinaison de ces facteurs rend l'altération sensiblement plus rapide.

L'action des oxydes d'azote et de l'acide nitrique est similaire à celle des composés de soufre, mais le caractère volatil de l'acide nitrique rend son action plus superficielle.

L'ozone et le PAN ont une action oxydante très dangereuse pour tous les matériaux organiques, action qui aboutit à l'hydrolyse.

Des concentrations élevées de polluants atmosphériques entraînent des dommages perceptibles sur les objets en moins de dix ans.

En raison de la dispersion des polluants, La présence de polluants atmosphériques est à redouter également à grande distance de leur lieu d'origine.