1.5. Les facteurs biologiques

Parmi les facteurs susceptibles d'intervenir dans la dégradation des documents, les facteurs biologiques tiennent une place importante.

Sous ce titre se trouvent regroupés :

les micro-organismes,

les animaux : insectes et rongeurs essentiellement.

1.5.1. Les micro-organismes

Dans l'air que nous respirons se trouve une microfaune invisible.

Par exemple, lors de chaque inspiration, nous aspirons une demi-douzaine de bactéries, quelques dizaines de champignons microscopiques, quelques spores, quelques protozoaires et, selon la saison, des graines de pollen.

La fonction naturelle des micro-organismes est la retransformation des substances complexes en substances élémentaires pour perpétuer le cycle naturel. La décomposition de la matière organique morte (cadavres, débris animaux et végétaux) relève de ce processus. Cette fonction est essentielle pour l'équilibre de la nature : dans les forêts, par exemple, les débris végétaux et animaux se décomposent pour se transformer en un humus fertile qui nourrit les plantes et les arbres.

Les documents sont aussi visés par ce processus : tout comme le vieillissement, la décomposition, provoquée par les micro-organismes est un phénomène naturel.

Toutefois, contrairement au vieillissement, il n'est pas inexorable. En effet, les micro-organismes en suspension dans l'air ne sont nocifs pour les documents que si des conditions climatiques favorables permettent leur prolifération. Si c'est le cas, de nombreuses espèces de micro-organismes peuvent utiliser les matériaux organiques des documents comme substrat de croissance, causant ainsi des dommages très importants et souvent irréparables.

L'une des missions de l'archiviste est précisément de protéger les documents contre ce processus naturel en s'efforçant de maintenir des conditions climatiques défavorables à la prolifération des micro-organismes.

Parmi les micro-organismes nuisibles, on distingue :

des champignons microscopiques, essentiellement des moisissures, mais aussi quelques levures

des bactéries

1.5.1.1. Les champignons microscopiques

Parmi les micro-organismes, les champignons, et plus particulièrement les moisissures, sont ceux que l'on rencontre le plus fréquemment sur les documents. Ils sont aussi les plus difficiles à détruire.

La détérioration par les moisissures revêt des proportions extrêmes dans les climats tropicaux humides et équatoriaux et nettement plus modérées dans des climats tempérés ; mais toute la différence tient à l’envergure du phénomène et non à sa nature. En effet, il n'existe pas de souches exceptionnelles, spécifiques ou particulièrement virulentes dans les pays tropicaux. Ce sont les conditions climatiques, en l'occurrence idéales, qui sont en cause.

Il n’est pas nécessaire d’identifier une moisissure avec précision pour la traiter, car les traitements ne sont pas spécifiques à telle ou telle espèce. L'identification des espèces contaminantes peut néanmoins être utile, car elle peut donner des indices sur les sources de contamination et aider à analyser les problèmes afin d'adopter des solutions appropriées et durables. Cette identification, impossible à l'œil nu, ne peut se faire qu'en prélevant des spores qui sont mis en culture en laboratoire.

De même il est utile d'avoir une certaine connaissance des moisissures et de leur mode de développement.

La plupart des moisissures comportent deux structures différentes

L'appareil végétatif constitué du mycélium

L'apparail reproducteur qui produit des spores

Complément : Constitution des moisissures

L'appareil végétatif : il se caractérise par une ramification de filaments incolores appelés hyphes. Ces hyphes, dont l'ensemble constitue le mycélium, poussent leurs ramifications à travers un substrat — papier ou autre — en absorbant certains de ses éléments pour se nourrir, par exemple la cellulose.

Leur présence précède le développement visible de la moisissure. Le mycélium est en effet la plupart du temps totalement invisible à l’œil nu sur le papier. Chez certaines espèces, il peut néanmoins prendre la forme d'une substance duveteuse blanchâtre ou grise, visible à l’œil nu.

L'appareil reproducteur : une fois le mycélium étalé et si les conditions favorables perdurent, la moisissure développe une partie aérienne constituée de conidiophores qui produisent des spores ou conidies, selon un mode de reproduction qui est sexué ou non selon les espèces. Ce sont les spores qui permettent l'identification de l'espèce.

Les spores ont des formes variables et ne mesurent que quelques microns. Très légères, elles se déplacent facilement grâce aux courants d'air et se trouvent partout. Elles se déposent sur les matériaux où elles germent en produisant un tube germinatif qui va pénétrer dans le substrat et se développer en formant un nouveau mycélium.

Complément : Les spores

Les spores produites se classent en deux grandes catégories :

Les spores qui se produisent vite et en grandes quantités, mais qui résistent très mal au dessèchement, à la lumière du soleil et autres facteurs climatiques défavorables. Elles permettent le développement rapide des colonies lorsque les conditions sont favorables.

des spores qui résistent beaucoup mieux aux conditions défavorables. Elles sont capables de demeurer dormantes et de garder leur capacité de germination pendant plusieurs années, voire plusieurs siècles. Il suffit que les conditions climatiques redeviennent favorables pour que le champignon se développe là où des spores se sont un jour déposées.

Ainsi, il est très difficile de se débarrasser des spores ou de les rendre inactives. Nous ne pouvons qu'empêcher leur développement.

Complément : Quelques espèces de champignons microscopiques

Plus de 60 espèces susceptibles de coloniser les documents ont été recensées. Parmi elles, on signalera particulièrement :

Gyrophana lacrymans Wulfen, communément appelée mérule pleureuse, champignon résistant, très nuisible, spécifique du bois, mais qui peut aussi s'attaquer au papier et au cuir.

Chaetomium globosum Kunze

Plusieurs espèces d'aspergillus et de penicillium, qui prolifèrent plus volontiers à l'intérieur des locaux qu'à l'extérieur ; notons que certains aspergillus peuvent être responsables chez l'homme d'affections appelées aspergilloses qui peuvent aller d'une simple allergie bénigne, asthme, mycose, à l'infection généralisée grave.

Fusarium graminearum Schwabe : capable de coloniser tous les supports organiques

Alternaria alternata (Fr.) Keissler

Cladosporium cladosporioides (Fres.) de Vries

Stachybotrys atra Corda : d'aspect poudreux, d'abord blanche, devenant progressivement noire à la sporulation. Certaines souches élaborent une toxine qui peut provoquer des intoxications mortelles pour l'homme et les animaux.

Mais on cite aussi beaucoup d'autres espèces nuisibles (mucor, rhyzopus, stemphilium, alternaria, trichoderm, trichotecium).

1.5.1.2. Les conditions favorables

Les conditions favorables au développement des moisissures sont les suivantes :

la présence d'un support de croissance : la plupart des matériaux entrant dans la composition des documents d'archives peuvent convenir

un taux d' humidité suffisant dans le support de croissance : la plupart de ces matériaux absorbent et retiennent en eux l'humidité

des conditions climatiques favorables : l'humidité et la chaleur sont les facteurs essentiels à la germination des spores. Une humidité relative supérieure à 70% constitue l'une des conditions idéales, mais avec l'augmentation de la température, les moisissures peuvent se développer à une humidité relative beaucoup plus réduite. Les températures peuvent s'échelonner de 15 à 35°C, l'idéal étant 30°C. Ces facteurs interviennent aussi dans la vitesse de croissance des champignons microscopiques.

A noter enfin que la lumière n'est pas nécessaire au développement des moisissures qui prospèrent très bien dans l'obscurité. Certaines espèces craignent même une exposition aux ultra-violets.

1.5.1.3. Les matériaux attaqués

Les moisissures sont saprophytes, c'est-à-dire qu'elles se développent au dépend de matériaux inertes variés, bois, papier, aliments. Les éléments nutritifs les plus importants sont le carbone et l'azote. Incapables, contrairement aux plantes vertes, d'assimiler le gaz carbonique atmosphérique, elles le puisent dans des matières organiques. Elles ont aussi besoin d'hydrogène, d'oxygène très peu, de sorte qu'elles peuvent se développer en atmosphère confinée, de souffre, de potassium et de magnésium. La plupart des composés naturels peuvent être utilisés par les champignons comme sources de carbone et d'énergie. Presque tous les matériaux d'origine organique sont susceptibles d'être attaqués par une espèce de moisissure ou une autre et donc de servir de substrat à leur développement.

Toutefois, certains produits, comme la cellulose, l'amidon, les protéines, doivent être transformés au préalable par la moisissure avant d'être absorbés. Celle-ci doit disposer d'enzymes adaptés pour cette transformation, d'où une certaine spécialisation des champignons qui ne s'attaquent pas tous aux mêmes matériaux.

Les matériaux d'origine organique entrant dans la composition des documents sont principalement

les fibres cellulosiques

les encollages, charges et apprêts à base d'amidon, de caséine et de gélatine

les colles naturelles d'origine végétale ou d'origine animale

le cuir et le parchemin

la gélatine des négatifs et des épreuves photographiques.

1.5.1.4. Les bactéries

Les bactéries sont aussi organismes microscopiques susceptibles de détériorer les documents.

Contrairement aux champignons, elles sont unicellulaires. L'unique cellule comprend un cytoplasme, une membrane cytoplasmique, un noyau à un seul chromosome, des cils, une capsule, une paroi et éventuellement une spore thermorésistante.

Lorsqu'elles produisent des spores, celles-ci sont inférieures à un demi-micron.

Très diversifiées selon les espèces, elles peuvent être sphériques ou cylindrées, en spirale ou filamenteuses.

Les bactéries qui s'attaquent à la cellulose des documents sont des bactéries cellulolytiques aérobies, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'oxygènes, en opposition aux bactéries cellulolytiques anaérobies qui jouent un rôle essentiel dans la digestion des ruminants par exemple.

Les bactéries les plus connues se nomment cytophaga, sporocytophaga, cellfalcicula, cellvibrio, serratia, nocardia, streptomyces.

1.5.1.5. Les dégâts dus aux micro-organismes

Les micro-organismes sont extrêmement dangereux à cause de leur diffusion universelle et leur capacité à "digérer" le papier, le cuir et le parchemin.

Les principaux dégâts se traduisent par :

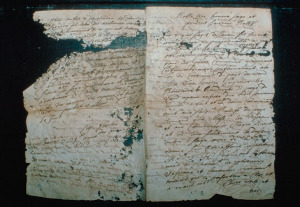

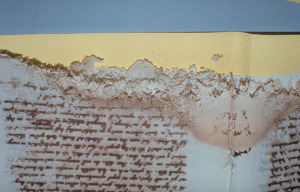

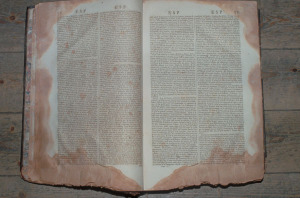

une fragilisation extrême pouvant aller jusqu'à la disparition totale du substrat atteint

Certains champignons peuvent dégrader la cellulose du papier en glucose : ce type de dégradation peut aboutir à la destruction totale du document.

Si le développement des colonies est moins intense, le matériel attaqué devient d'abord plus fragile : il devient par exemple impossible de tourner les pages d'un document attaqué, le papier, devenu mou, se disloquant littéralement sous les doigts.

l'apparition de taches colorées

Certaines colonies de micro-organismes colorent le terrain sur lequel elles se développent de teintes très diverses: blanc, gris, jaune, rouge, violet, rose, vert, bleu, brun et noir. Les avis sont partagés sur l'origine de ces colorants : certains les attribuent à la partie reproductrice, d'autres pensent que ce sont les produits finaux du métabolisme des micro-organismes. Ce qui est certain, c'est que les taches ainsi produites sont le plus souvent indélébiles.

D'autre part, la couleur des taches ne permet pas l'identification de l'espèce contaminante, car elle peut varier aussi en fonction du pH du support et des substances contenues dans le matériau attaqué.

On pense aujourd'hui que l'altération des papiers des XVIIIe et XIXe siècles que l'on appelle " foxing " — papier piqué, parsemé de petites taches rousses — serait essentiellement due aux micro-organismes.

En réalité, l'attaque des micro-organismes peut se développer en plusieurs vagues. Par exemple, les substances complémentaires contenues dans le papier (colles dans les papier anciens, par exemple) peuvent être d'abord attaquées par des bactéries banales, qui seront suivies par des micro-organismes plus spécifiques, suivis à leur tour par des micro-organismes très spécialisés qui n'attaquent qu'une seule matière

Dans tous les cas, la perspicacité du diagnostic est essentielle pour déterminer quelles sont les mesures à prendre.

1.5.2. Les insectes

Les insectes constituent une menace très importante pour les services d'archives. Papier, cuir, parchemin, bois et colles d'origine animale ou végétale sont autant d'aliments pour au moins soixante-dix espèces d'insectes appartenant à plusieurs ordres et familles.

Les insectes peuvent pénétrer dans les magasins d'archives par différentes voies :

voies d'accès physiques : fenêtres, portes, fissures, canalisations ou conduits d' aération

introduction dans les dépôts de fonds déjà infestés ou d'autres éléments (cartons d'emballage arrivant avec des livraisons de livres ou de machines)

Tous les insectes se multiplient en déposant des œufs en nombre variable selon les espèces. Si les conditions sont favorables, leur développement peut être très rapide et les dommages qu'ils causent peuvent devenir très graves.

De fait, plusieurs facteurs ont une influence déterminante sur la vitesse de développement des insectes :

La température : toutes les fonctions vitales sont accélérées par la chaleur et ralenties par le froid, c'est pourquoi les insectes prolifèrent en permanence dans les zones tropicales et équatoriales et davantage en été dans les zones tempérées. D'une manière générale, la température la plus favorable dans la plupart des cas se situe entre 25 et 35°C.

L'humidité : les insectes ne boivent pas, mais on besoin d'eau comme tout être vivant. L'hydratation de leur corps dépend de l'humidité ambiante. Les conditions idéales de développement se situent pour la plupart des insectes entre 70 et 100% d'humidité relative.

L'obscurité : très généralement, la lumière gêne le développement des insectes. Du reste, beaucoup ont des mœurs plutôt nocturnes.

La tranquillité : l'absence de circulation d'air, de bruits et de vibrations constituent des conditions favorables. La présence de niches petites cavités, fissures, anfractuosités, recoins obscurs aide à l'installation et au développement des insectes.

La présence d'éléments nourriciers : de ce point de vue, les archives constituent pour certains insectes une véritable manne. Mais ce n'est pas la seule nourriture qui peut les attirer : l'accumulation de poussières, de saletés, la présence d'aliments à proximité ou dans les magasins, même sous forme de miettes minuscules, de cadavres d'autres insectes ou animaux sont autant de facteurs favorables.

Tous les insectes se reproduisent en pondant des œufs. Ceux-ci représentent le stade de développement le plus résistant et aussi le plus difficile à déceler.

Des œufs naissent les larves. Selon la forme de la larve par rapport à celle de l'insecte adulte, on peut classer les insectes en deux groupes :

Premier groupe : les larves ont presque le même aspect que les adultes, avec des dimensions plus réduites et quelques caractères différents. Dans ce groupe, les espèces parmi les plus répandues se trouvent dans les familles suivantes : les blattidés, les liposcélidés , les lépismatidés.

Deuxième groupe : la larve a un aspect complètement différent de celui de l'adulte, elle prend souvent la forme d'un ver ou d'une chenille. Quand la larve a atteint un développement suffisant, elle se transforme en nymphe ou pupe, stade intermédiaire apparemment inactif à partir duquel se développe, au cours d'une dernière transformation, l'insecte adulte qui se reproduit et recommence ainsi le cycle vital. Ce deuxième groupe est majoritaire dans les bibliothèques et les archives. Les deux principales familles à signaler sont de l'ordre des coléoptères : les anobiidés (plus connus des archivistes sous le nom de vrillettes), les dermestidés. Bien que la larve ne soit pas vermiforme, nous rattacherons à ce groupe une famille très importante et redoutable pour les archives de l'ordre des isoptères : les termit es .

1.5.2.1. Les blattidés

Les blattes comprennent de nombreuses espèces, mais ont un certain nombre de points communs :

elles aiment toutes l'humidité, les lieux sombres et la tranquillité

elles ne sont pas des insectes sociaux avec une organisation structurée, mais elles sont grégaires : elles sécrètent une phéromone d'agrégation, substance odorante qui incite les individus d'une même espèce à se regrouper. Elles créent ainsi dans les abris où leurs excréments sont abondants des lieux où elles se sentent en sécurité. Lorsque l'on surprend une blatte dans un bâtiment, on peut donc supposer valablement qu'il y en a beaucoup d'autres. Il est important de repérer leurs niches pour organiser la lutte.

elles sortent et vaquent à leurs occupations de préférence la nuit ; lorsqu'on les voit circuler de jour, c'est qu'elles ont été dérangées dans leur niche habituelle. Cela peut aussi être le signe d'une population très élevée.

Elles sont très craintives et réagissent vivement à toute vibration du sol et à tout mouvement de l'air, sentant venir de loin l'ennemi avant même de le voir.

omnivores, elles se nourrissent toutes des matières organiques contenues dans les documents et les livres (cellulose du papier, cuir, parchemin, colles d'origine végétale et animale), mais aussi de produits alimentaires, d'excréments et de cadavres. C'est pourquoi elles infestent volontiers bibliothèques, services d'archives, dépôts d'ordures, égouts et cuisines.

les femelles adultes déposent périodiquement des oothèques, sorte de petits sacs contenant entre 16 et 48 embryons selon les espèces. Arrivés à maturité, les embryons devenus larves sortent des oothèques et commencent à se nourrir. Leur croissance s'accompagne de plusieurs mues successives.

les conditions idéales de leur développement sont une température de 25 à 30°C et une humidité relative de 70%, mais toutes les blattes, même celles qui vivent dans les pays chauds, supportent des températures très basses, celle d'un réfrigérateur par exemple. Ce n'est qu'en dessous de – 5°C qu'elles commencent à se dégrader et meurent. En conséquence, la climatisation ne les décourage pas.

elles peuvent toutes grimper sur une surface verticale irrégulière, grâce aux griffes qu'elles ont au bout des pattes (on les sent très bien lorsqu'elles courent sur la peau).

la plupart d'entre elles émettent une odeur nauséabonde.

elles sont nuisibles à tous les stades de leur développement, non seulement pour les documents, mais aussi pour les êtres humains, chez qui elles peuvent provoquer phobies, maladies et allergies.

Une autre espèce très commune en Amérique du Nord, la blatte des meubles (blatte à bandes brunes, supella longipalpa Fabr.) est une petite blatte d'à peu près la même taille que la blatte germanique, de la famille des blatellidés. Elle infeste surtout les habitations chauffées. Bien qu'apparaissant dans notre galerie de photographies, nous n'avons pas présenté de fiche en raison de son peu d'intérêt pour les archivistes.

Parmi les nombreuses espèces existantes, les plus fréquentes dans les archives sont :

La blatte germanique

La blatte américaine

La blatte orientale

La blatte australienne

La blatte germanique

La blatte américaine

La blatte orientale

La blatte australienne

1.5.2.2. Les liposcélidés

Parmi les liposcélidés, l'espèce la plus rencontrée par les archivistes et bibliothécaires est

le pou des livres (poux des livres ou psocids). Cliché Urban Pest Control Research Center. A noter que cette dénomination est sans fondement scientifique, car il ne s'agit nullement d'un pou.

Le pou des livres

1.5.2.3. Les lépismatidés

Les lépismatidés sont des insectes très primitifs, considérés comme des fossiles vivants.

Les deux principaux représentants de cette famille sont :

Le poisson d'argent

La thermobie

Le poisson d'argent

1.5.2.4. Les anobiidés

Les espèces les plus communes causant des dégâts dans les archives sont :

la vrillette du pain (lien vers fiche)

la vrillette domestique (lien vers fiche)

La vrillette du pain

La vrillette domestique

Les anobiidés ont les caractéristiques suivantes :

Au stade adulte, elles sont pourvues d'une paire d'élytres et d'une paire d'ailes fonctionnelles qui leur permet de voler.

Leur cycle de vie comprend trois états successifs : la larve, la nymphe, l'adulte.

La larve creuse des galeries dans les matériaux dont elle se nourrit. Le diamètre des galeries augmente avec la croissance des larves.

L'adulte sort du matériau dont s'est nourrie la larve par des trous d'émergence. Dans les galeries et près des trous, on trouve une poudre faite de restes alimentaires et d'excréments.

Les petits tas de poudre sur les rayonnages et les volumes est symptomatique de la présence de vrillettes. Cliché A. Giovannini.

1.5.2.5. Les dermestidés

Les espèces les plus communes causant des dégâts dans les archives sont :

Le dermeste du lard

Les attagènes, principalement le charançon des tapis et le charançon des fourrures

Les anthrènes, principalement le charançon des vêtements et l'anthrène des musées.

Le dermeste du lard

Les attagènes

Les anthrènes

Complément :

Les dermestidés ont en commun les caractéristiques suivantes :

Au stade adulte, ils sont pourvues d'une paire d'élytres et d'une paire d'ailes fonctionnelles qui leur permet de voler.

Bien qu'aimant l'humidité, ils résistent mieux que d'autres d'insectes à un taux d'humidité réduit.

Leur cycle de vie comprend trois états successifs : la larve, la nymphe, l'adulte.

Leurs larves se nourrissent de préférence de produits riches en protéines animales : le nom "dermeste" a pour racine "derme".

Pour se protéger au moment où elles vont devenir nymphes peuvent quitter le matériau dont elles se sont nourries pour s'enfoncer dans un autre matériau compact non nourrissant. L'adulte sort de ce matériau par des trous d'émergence.

Les adultes ont plutôt un régime végétarien et ne sont donc pas directement nuisibles aux documents.

Les espèces les plus communes causant des dégâts dans les archives sont :

Le dermeste du lard

Les attagènes, principalement le charançon des tapis et le charançon des fourrures

Les anthrènes, principalement le charançon des vêtements et l'anthrène des musées.

Larve d'anthrène des musées. Cliché A. Giovannini.

1.5.2.6. Les termites

Les termites sont répandus dans le monde entier : ils prolifèrent particulièrement dans les zones tropicales humides et équatoriales, mais on en trouve aussi quelques espèces dans les zones tempérées.

On dénombre de par le monde plus de 2000 espèces de termites différentes, qui se répartissent essentiellement en deux grands groupes :

Les termites souterrains

Les termites de bois sec

Les termites souterrains construisent leur nid (termitière) dans le sol ou dans du bois en contact avec le sol. Ils se déplacent à l'intérieur de galeries tunnels (cordonnets) qu'ils construisent eux-mêmes et qui les protègent de la lumière et d'un desséchement excessif. Les conditions favorables de leur développement sont :

L'obscurité

L'humidité : la présence d'eau à proximité leur est indispensable

Une température élevée naturelle (climat, saison) ou artificielle (chauffage).

Toutes sortes d'espèces appartiennent à ce groupe dans le monde entier, y compris dans des pays tempérés.

Exemple : En France, ...

...plusieurs espèces de termites souterrains existent et sont en pleine extension. L'espèce la plus répandue et la plus redoutable pour l'habitat humain est le termite de Saintonge (Reticulitermes santonensis) que l'on trouve maintenant dans tout l'ouest depuis la Gironde jusqu'en région parisienne. Dans les régions tropicales françaises, on peut citer l'heterotermes dans la Caraïbe et en Guyane, très proche du reticulitermes, le coptotermes à la Réunion et en Guyane, les nasutitermes en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane.

Les termites de bois sec nichent directement dans le bois dont ils se nourrissent. Ces espèces se rencontrent davantage dans les pays chauds, tropicaux et équatoriaux, mais aussi dans les régions les plus chaudes des pays tempérés.

Complément : En Espagne

Par exemple :

Le termite au cou jaune (kalotermes flavicolis), abondant en Espagne, peut à présent se trouver dans les départements méditerranéens de France, où toutefois sa présence est beaucoup plus fréquente en milieu naturel que dans les habitations.

Les termites sont des insectes de couleur blanchâtre, mesurant entre 5 et 8 mm et ressemblant à première vue aux fourmis, d'où leur surnom de "fourmis blanches". Leur forme est diversifiée selon leurs fonctions.

En effet, ce sont des insectes dits " sociaux" qui vivent en colonies dont l'organisation est complexe. Chaque individu fait partie d'une "caste" chargée d'une fonction précise à laquelle sa morphologie le destine.

Le couple royal a pour unique mission la reproduction : la reine pond des milliers d'œufs minuscules d'où sortent des larves blanches, au début indifférenciées, appelées à se diversifier en trois castes :

Les ouvriers : très majoritaires, ils sont dépourvus d'ailes, aveugles et stériles ; ils ont pour missions de

construire les cordonnets maçonnés avec des granules de terre (termites souterrains)

creuser les galeries dans le matériau nourricier, digérer la cellulose et la régurgiter pour nourrir les autres castes

nettoyer l'ensemble de la termitière

Pour ce faire, ils sont pourvus de redoutables mandibules d'une force insoupçonnable chez des être si petits et d'apparence si fragile.

Les nymphes : ce sont les larves qui sont appelées à devenir

Soit des adultes ailés, propres à essaimer

Soit des individus "néoténiques", qui, bien que conservant la morphologie d'une larve, acquièrent la faculté de se reproduire.

Les soldats ont pour mission de défendre la colonie contre les prédateurs, plus particulièrement contre leur principal ennemi : les fourmis. Ils sont blanchâtres, dépourvus d'ailes et stériles. Ils ont une grosse tête d'un roux brunâtre armée de fortes mandibules. Ils sont plus grands que les autres individus (8mm).

Les adultes ailés sont sexués ; ils ont le corps noir ou marron selon l'espèce et sont pourvus de deux paires d'ailes identiques et dépassant la longueur du corps : ils ressemblent beaucoup à des fourmis ailées. Il est capital d'apprendre à les distinguer pour pouvoir engager correctement et rapidement les moyens de lutte. Trois signes distinctifs ont été relevés par les entomologistes :

Signe | Fourmis | Termites |

Forme du corps | Corps marqué d'une taille | pas de taille marquée |

Longueur des ailes | Ailes supérieures plus longues que les ailes inférieures | Les deux paires d'ailes sont de la même longueur |

Forme des antennes | Antennes coudées | Antennes droites |

La forme des antennes est l'élément le plus sûr et le plus facile à distinguer.

Les termites se nourrissent uniquement de matériaux cellulosiques. Bien que préférant le bois non vivant légèrement humide, ils peuvent aussi se nourrir de papiers, de cartons, de tissus d'origine végétale. Les termites venant du sol pénètrent en général dans les habitations pour trouver leur nourriture : ils s'attaquent d'abord aux éléments en bois de la construction charpentes, escaliers, colombages, notamment dans les bâtiments anciens, de façon extrêmement insidieuse, car le bois est entièrement rongé de l'intérieur et sa surface, souvent réduite à une mince pellicule, reste en apparence intacte. Il peuvent ensuite passer aux meubles, aux livres et aux archives. Ils récupèrent le matériau nourricier en y creusant des galeries. Les reproducteurs s'y installent, ainsi que leur couvain. Plusieurs sites de nourrissage reliés entre eux par un réseau de galeries peuvent ainsi être exploités.

La dissémination des termites peut se faire de deux façons :

Par essaimage : à certains moments de l'année (à la fin de l'hiver ou au printemps en zone tempérée), les adultes ailés s'envolent, se dispersent non loin de la colonie-mère et forment des couples. Ils perdent leurs ailes au cours de cette parade nuptiale en retombant sur le sol et chacun des couples peut fonder une nouvelle colonie.

Par bouturage : une partie de la colonie se déplace, au sein de laquelle apparaissent en assez grand nombre des individus "néoténiques". La colonie-mère peut ainsi, de façon particulièrement insidieuse, donner naissance à tout un réseau de nouvelles colonies reliées entre elles par des tunnels. C'est ainsi que certains quartiers urbains se trouvent complètement envahis.

Les dégâts causés peuvent être énormes, si l'infestation n'a pas été décelée. L'invasion d'un bâtiment par les termites pouvant être particulièrement insidieuse, il est indispensable, si l'on est dans une zone infestée, d'exercer une surveillance constante et de connaître les signes d'alerte :

La présence de tas de boue et de cordonnets à la surface des murs, du bois, des sols indique une infestation par des termites souterrains. Il suffit de suivre les cordonnets pour atteindre les documents infestés. Une fois rompu le cordonnet, les termites qui se trouvent dans les documents meurent et ils n'est pas nécessaire d'appliquer un autre traitement. En revanche, il est indispensable de traiter le bâtiment.

La présence de tas de poudre coniques révèlent l'infestation par les termites de bois sec : ces tas sont formés de déjections granuleuses. N'ayant pas besoin d'être reliés à une termitière enfouie dans le sol, ils peuvent infester des rayonnages en bois et des documents en y formant une nouvelle colonie et en les vidant intégralement de leur substance. Il n'y a donc ni tunnels apparents, ni tas de boue.

1.5.3. Les rongeurs et autres animaux

D'autres animaux peuvent trouver refuge dans les services d'archives ou dans des lieux de stockage de documents et y causer des dégâts.

Les rongeurs sont les plus fréquents.

1.5.3.1. Les rongeurs

Ce sont essentiellement :

les souris

les rats

Les souris ne mesurent que 80mm de la pointe du museau au bout de la queue. Elles peuvent se glisser en s'aplatissant considérablement sous une porte dans un espace d'1,5 cm. En zone tempérée, elles cherchent refuge dans les bâtiments en automne, dès les premiers froids. Elles déchiquettent le papier pour faire leur nid. De plus elles laissent leurs excréments et leurs urines qui tachent les documents. Les excréments de souris sont lisses, foncés et de forme généralement pointue.

Les rats sont sociables et vivent en colonies qui peuvent atteindre plusieurs centaines d'individus. Leur taille est d'environ 45cm de la pointe du museau à la queue. Parmi les 180 espèces recensées, les plus connues sont :

le rat noir (rattus rattus) : de couleur gris foncé, il est pourvu d'une queue longue et effilée. Il est bon grimpeur et envahit volontiers les greniers et les combles.

le surmulot ou rat d’égout (rattus norvegicus) : il est brun, plus lourd, plus massif avec une queue courte et épaisse. Il ne grimpe pas bien et se cantonne aux rez-de-chaussée, caves et égoûts.

Les dégâts causés par les rats sont moins fréquents que ceux des souris, car ils nichent dehors, dans des terriers souterrains. De plus, il leur faut un moyen d'accès assez important qu'ils n'ont pas, en général, dans les magasins d'archives. Mais ils peuvent s'introduire dans des bâtiments industriels ou administratifs désaffectés où seraient encore stockés des archives, par exemple. Ils ne s'attaquent aux documents que pour user leurs incisives. Les marques sur les documents endommagés sont beaucoup plus grosses que celles des souris. De plus, ils laissent leurs excréments et de leurs urines. Les excréments de rats sont plus gros, de forme ovale, et se concentrent dans les recoins protégés des pièces.

1.5.3.2. Autres animaux

D'autres animaux peuvent pénétrer dans des locaux où sont entreposées des archives et causer des dégâts :

Les oiseaux, notamment les pigeons. Ils souillent les documents de leur fiente. De plus, la proximité de leurs nids désaffectés peut être l'origine d'une infestation par les dermestidés.

Les chauves-souris : elles envahissent volontiers les greniers et les combles où elles nichent. Elles souillent les documents de leur fiente et de leur urine qui tache de façon indélébile . Surtout, leur fiente peut contenir le germe de l'histoplasmose. Cette maladie fongique se transmet à l'homme par l'inhalation de poussières résultant de la décomposition de la fiente de chauve-souris. Elle atteint essentiellement les poumons et peut être mortelle. Il est essentiel lorsque l'on travaille dans un local où ont séjourné des chauves-souris, pour un sauvetage d'archives par exemple, de se protéger en portant des gants et un masque anti-poussière.