9.2. Principe de la similigravure

La similigravure est nécessaire à la confection d'une forme imprimante appelée communément le cliché. C'est cette forme imprimante qui va reporter l'encre sur le papier. Comme cette forme est encrée de manière uniforme par la rotative, il est nécessaire de fragmenter l'image en points de différentes grosseur afin de rendre les nuances de densité de l'image. Ces points sont répartis de manière régulière selon une trame, dont le nombre de point par pouce constitue la linéature. Dans les zones claires, les points sont petits et de fait espacés, donnant l'illusion d'un gris clair; dans les zones foncées les points sont gros et se recouvrent, donnant l'illusion du noir dense.

On l'a appelée similigravure, car elle a remplacé les gravures au trait faites à la main par des artistes graveurs au moyen de photographies traitées par ce procédé photomécanique, peu avant 1900. L'image tramée était obtenue en projetant l'image en niveaux de gris sur des émulsions à haut contraste à travers des plaques de cristal empreintes de micro prismes. Ensuite, le cliché en simili était obtenu par une attaque à l'acide des zones non exposées, d'une plaque de zinc photosensibilisée.

Pour reproduire le ventilateur ci-dessus dans un document imprimé, on partira d'un fichier en niveaux de gris à 300 dpi. Il sera converti en points ( au mode bitonal) pour l'impression. Le carré délimitant le "détail trames" sur cette figure correspond aux reproductions tramées montrées ci-dessous

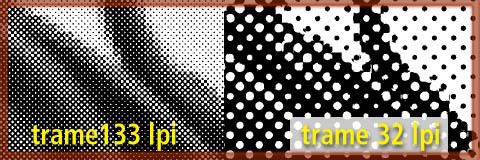

La figure ci-dessus montre l'agrandissement de deux trames d'imprimerie appliquées à la reproduction du détail ciblé sur la figure ci-avant. La trame 133 lpi s'applique à un magazine, la trame 32 lpi à une affiche de grande taille.

"lpi" veut dire 'Line per Inch' c'est à dire lignes par pouce. Ce terme provient du procédé de fabrication des trames en cristal, qui étaient rainurées pour former les pyramides condensant la lumière.

Complément : Interaction entre la trame et les pixels

La presse d'imprimerie procède en quelque sorte en toutes circonstances en mode bitonal et la «flasheuse» génère des images bitonales (noir 100% et blanc 100%) qui sont reportées sur un film, puis sur la plaque offset.

Pour les images en couleurs il faut générer quatre plaques que l'on encrera avec des encres dites primaires, le Cyan, le Magenta, le Jaune et le Noir (CMJN).

Le résultat d l'impression est une image à tons non continus, faite de points alignés selon la linéature (ou fréquence) de la trame. Lors de la numérisation, le numériseur va superposer sa propre trame (celle des pixels formant l'image en acquisition), résultant en un moirage disgracieux, comme lorsque l'on superpose deux épaisseurs de l'étoffe d'un rideau.

Lors de la consultation à l'écran, en changeant d'échelle, il se produit des moirages dûs à l'interférence entre la trame originale et la grille des pixels de l'écran.

Lors de la réimpression, il se produit le même phénomène entre la trame originale du document et la trame de l'imprimante qui reproduit le document.