Protection des données, archivage définitif et préservation de l'intérêt public

N° 29

(15 décembre 2024)

Article de Magali SOLER, chef du service Collecte, conseil et encadrement aux Archives nationales du Luxembourg.

La protection des données et l’archivage définitif des données dans l’intérêt public : une compatibilité à justifier pour collecter

Retour d’expérience au Luxembourg sur des actions concrètes de mise en conformité

Introduction

La première marche dans l’accessibilité aux archives consiste en leur collecte. La protection des données rebat les cartes et nous bouscule en tant qu’archivistes tant en amont : collecter les archives contenant des données personnelles, qu’en aval pour donner l’accès à la recherche.

La protection des données nous interroge. L’intérêt historique ne constitue pas nécessairement une évidence en dehors de notre cercle d’archivistes : la légitimité d’une institution comme les Archives nationales ne suffit pas obligatoirement pour collecter des archives contenant des données à caractère personnel. En effet, le Règlement européen sur la protection des données (Rrèglement (UE) 2016/679, cci-après nommé « RGPD ») au travers de son article 89 si chèrement acquis, ne nous donne ni une carte blanche, ni un joker pour conserver de manière illimitée des données à caractère personnel. Il convient de faire l’effort de justifier la collecte des documents mais aussi de la donnée à caractère personnel elle-même.

Je vous présente ce jour un retour d’expérience opérationnel au Luxembourg dans le cadre de la collecte des archives publiques contenant des données à caractère personnel (ci-après les «données »).

RGPD et législations préexistantes : une question de mise en balance

Tout est question de droits. Il n’y a pas un droit plus fort que l’autre qui prévaut : tous sont légitimes. Il faudra les mettre en balance et mesurer leurs impacts afin de légitimer la collecte des données.

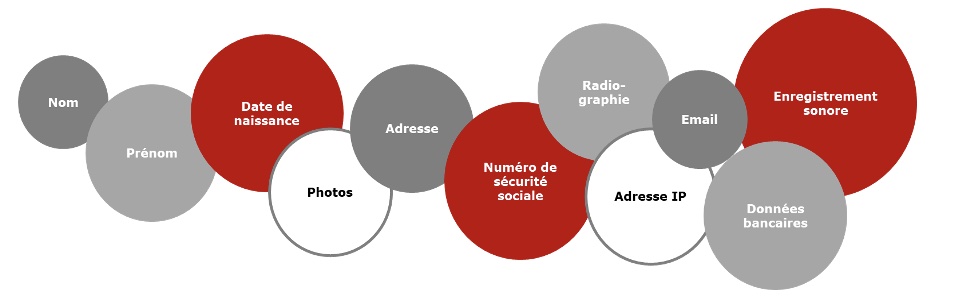

Pour rappel, une donnée à caractère personnel correspond à toute information susceptible de permettre d’identifier, directement ou indirectement par croisement, une personne physique.

Figure 1 : Les données à caractère personnel (crédits : M.Soler/Archives nationales du Luxembourg)

Une signature, une opinion politique, un remboursement de soins de santé, une information relative à l’affiliation d’un individu, l’appartenance syndicale, la situation familiale et la composition du ménage etc. constituent également des données à caractère personnel.

En somme, il y en a partout !Le droit à la protection des données est, tout comme le droit à la vie privée, un droit fondamental consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la Convention européenne des droits de l’homme.

À l’échelle mondiale, plus de 100 pays ont une législation en matière de protection des données.

La protection des données est donc l’affaire de tous !

Figure 2 : Eleanor Roosevelt tenant une affiche de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1949. FDR Presidential Library & Museum / CC BY 2.0

Toute limitation du droit à la protection des données doit être prévue par la loi et respecter son contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent y être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union européenne ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

Le RGPD vise à garantir une protection effective des données à caractère personnel. Il admet toutefois des exceptions et dérogations pour concilier le droit à la protection des données avec d’autres droits fondamentaux.

Les archives sont à la fois le « témoignage authentique des activités administratives, culturelles et intellectuelles » et le « reflet de l’évolution des sociétés ». Elles « consignent les décisions, les actions et les mémoires » et « constituent un patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en génération[1] ».

La Déclaration universelle sur les Archives de l’UNESCO :

- reconnaît leur caractère unique dans le sens où les archives fournissent des traces authentiques de l’activité humaine ;

- souligne leur rôle essentiel dans la transparence administrative et la responsabilité démocratique ;

- définit les archives comme toutes les prises de décisions, tous les actes, tous les documents officiels, quel que soit leur format ou leur support.

Dans les grands principes de la protection des données, la finalité du traitement doit être limitée au besoin initial de la collecte et la conservation ne doit pas aller au-delà finalité initiale , mais le RGPD prévoit aussi, en dérogation au principe général, la faculté de conserver les données au-delà en cas de traitement ultérieur « exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public », et ceci sous réserve du respect des conditions applicables et de garanties appropriées.

Au Luxembourg, la mission de l’archivage public dans l’intérêt public a été confiée, par la loi du 17 août 2018 sur l’archivage (ci-après la «Loi »), aux Archives Nationales de Luxembourg (ci-après les «ANLux »). La Loi détermine elle-même les finalités d’un traitement de données à des fins d’archivage public où seules les données adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire doivent être conservées tant pour les besoins :

- de gestion et de justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées (citoyens nationaux ou étrangers, entreprises, sociétés, fondations, administrations, communes, institutions publiques, etc.),

- que pour garantir l’accès à la documentation d’intérêt historique, scientifique, culturel, économique ou sociétal du Grand-Duché de Luxembourg.

Aux termes de la Loi, les producteurs d’archives publiques sont tenus de proposer aux ANLux le versement de leurs archives publiques conformément aux choix opérés dans leur « tableau de tri ». Pour rappel, le tableau de tri vise à identifier tous les documents, y compris les données, produites ou reçues dans le cadre des activités d’un organisme, d’y associer une durée de conservation et un sort final.

Les ANLux devenant responsables du traitement au moment de la collecte, il convient d’apporter des garanties appropriées dans le cadre de ce traitement qu’est la collecte. C’est l’exercice que nous avons tenté de faire.

[1] The National Archives, “Guide to archiving personal data”, 2018, Open Government Licence (https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/gu…).

Approche pratique : concrètement qu'avons-nous entrepris ?

Les ANLux sont en train d’élaborer une documentation permettant de justifier la collecte de ces données dans le cadre de la constitution des fonds d’archives publiques.

Il se trouve que l’entrée en vigueur du RGPD a été concomitante au Luxembourg avec l’entrée en vigueur de la loi relative à l’archivage qui rend notamment obligatoire la réalisation systématique de tableaux de tri pour les organismes publics. Nous avons donc saisi cette opportunité pour rationaliser les efforts et réaliser conjointement les tableaux de tri et une balance des intérêts du point de vue de la protection des données.

Au Luxembourg, la Loi sur l’archivage prévoit de définir des critères scientifiques et objectifs pour être en conformité avec le RGPD, permettant d’aider les organismes publics au travail de sélection et d’évaluation des archives publiques contenant des données à caractère personnel. En effet , la situation au Luxembourg est singulière car le choix du sort final est défini d’un commun accord entre le producteur et les ANLux. La décision menant à établir la finalité archivistique ne relève pas de la seule compétence des experts métiers archivistes et par extension des Archives nationales.

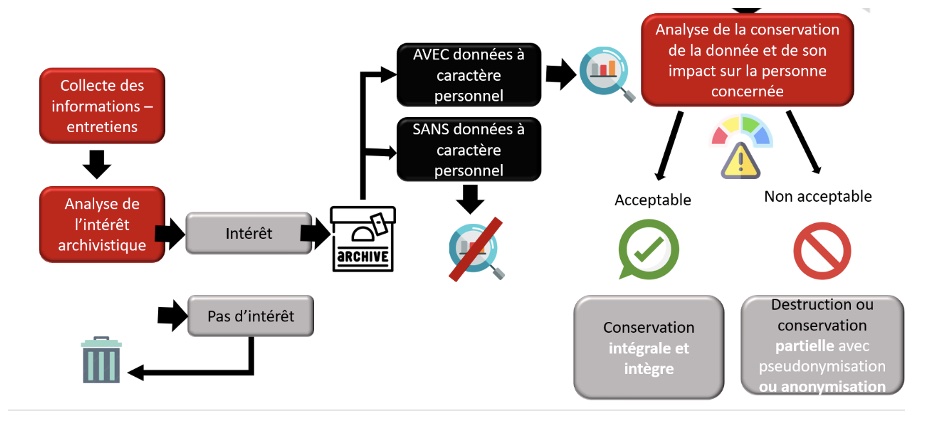

Une analyse doit alors être entreprise et faire l’objet d’ une mise en balance de la conservation des données « à des fins archivistiques dans l’intérêt public » par rapport à celles qui doivent être détruites au nom du droit à la vie privée, dans un objectif de minimisation des données et d’une appréciation fine de la proportionnalité des traitements de ces données.

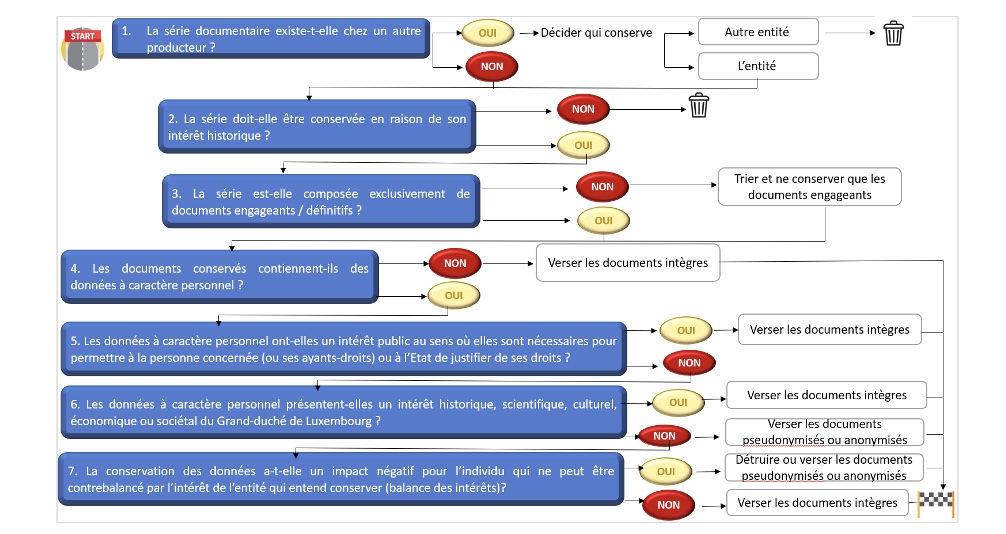

Figure 3 : Schéma du processus d'analyse (crédits : M.Soler/Archives nationales du Luxembourg)

Nous avons assorti les tableaux de tri d’informations propres à la protection des données permettant de documenter la balance des intérêts. Attention, ce document ne constitue pas un registre des traitements au sens du RGPD, mais s’associe pour documenter les traitements et leur licéité. Il fait partie des garanties appropriées lié au principe d'Nous avons assorti les tableaux de tri d’informations propres à la protection des données permettant de documenter la balance des intérêts. Attention, ce document ne constitue pas un registre des traitements au sens du RGPD, mais s’associe pour documenter les traitements et leur licéité. Il fait partie des garanties appropriées lié au principe d'accountability.

Pour mener à bien cette évaluation, un groupe de travail collaboratif, spécifiquement orienté sur le volet de la collecte, a été initié avec le Commissariat à la protection des données auprès de l’État (CGPD) et les ANLux.

Dans un premier temps, il s’est agi d’identifier des critères généraux servant de base à la définition d’une méthodologie générale d’évaluation. Ces critères généraux peuvent sembler évidents pour un archiviste mais doivent être définis et formalisés par un approche scientifique et objective.

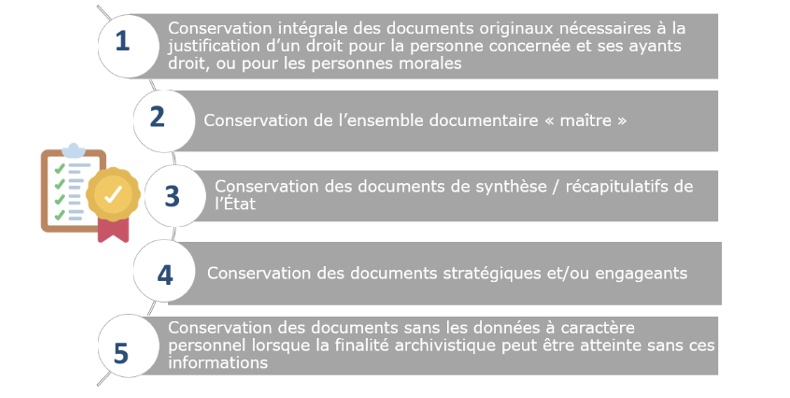

Voici les cinq critères d'évaluation généraux et organisationnels que nous avons établis

Figure 4 : Les 5 critères généraux (crédits : M.Soler/Archives nationales du Luxembourg)

Conservation intégrale des documents originaux nécessaires à la justification d’un droit par la personne concernée ou ses ayants droit ….

Tous les documents originaux et authentiques permettant aux personnes concernées de faire valoir leurs droits sont conservés dans leur intégralité afin de garantir leur intégrité et leur force probante. Leur conservation ne porte pas atteinte à la personne concernée

…. ou nécessaires à la justification d’un droit d’une entité publique

Tous les documents originaux et authentiques permettant à l’entité étatique concernée, représentée par le chef de l’entité (ministre, chef d’administration, commissaire, etc.), de faire valoir ses droits ou ses actions sont conservés dans leur intégralité afin de garantir leur intégrité et leur force probante, de justifier de la politique menée, des décisions et des actions prises.

Conservation de la série documentaire la plus complète auprès du producteur d’archives dont c’est la compétence « principale »

L’organisme réunissant la série documentaire comportant la majorité des documents engageants et constituant l’ensemble le plus complet dit « dossier maître », a la charge de sa conservation, jusqu’à échéance de la durée d’utilité administrative. Il possède la compétence principale en matière de conservation. Les autres organismes ayant des séries documentaires sur la même thématique mais constituant des doubles de ces mêmes documents ou des ensembles lacunaires n’ont pas la responsabilité de la conservation. Leur compétence est alors qualifiée de « secondaire » : ces documents peuvent – s’ils existent bien auprès de l’administration qualifiée de principale et qu’ils n’apportent aucune plus-value – être détruits. Cette information est stipulée explicitement dans les tableaux de tri.

Conservation des documents de synthèse / récapitulatifs de l’Etat (y compris les bases de données)

Les documents de synthèse ou récapitulatifs, sont des sources qui regroupent de manière concise les informations clés d'un ensemble de données ou d'analyses. Ils permettent de présenter de manière claire et structurée les points essentiels, souvent à partir de sources multiples. Les bases de données et les informations statistiques constituent également des ensembles documentaires récapitulatifs.

Seuls les documents de synthèse ou les documents récapitulatifs sont conservés sous réserve qu’ils documentent significativement les faits qui y sont contenus. Les autres documents opérationnels et non engageants sont détruits.

Conservation des documents stratégiques et engageants au détriment des documents opérationnels non engageants

Un document engageant est un document achevé, daté, validé et figé sur lequel on peut ou on doit pouvoir se référer (en tant qu’émetteur ou destinataire) pour appuyer une action ou défendre un droit. Ainsi, tout document qui porte, justifie, valide ou met en œuvre une décision est engageant. Un document peut être engageant indépendamment de son support (papier ou numérique). L’intérêt d’un document se définit en fonction de l’importance de son contenu. Si le document comporte une information sur la stratégie d’une administration, la politique d’une administration, une décision politique, une relation contractuelle, des traces des faits et gestes réalisés au nom de l’administration, alors il s’agit d’un document engageant. Ce terme est employé car le document « engage » la responsabilité de l’administration et témoigne de l’activité de l’État luxembourgeois et pour cela il acquiert un intérêt historique.

Seuls les documents stratégiques et engageants sont conservés sous réserve qu’ils documentent significativement les faits qui y sont contenus. Les autres documents opérationnels et non engageants sont détruits.

Conservation des documents sans les données à caractère personnel lorsque la finalité archivistique peut être atteinte sans ces informations

Lorsque la finalité archivistique dans l’intérêt public peut être atteinte sans conservation des données d’identification, il faut les retirer. Si les données à caractère personnel n’apportent aucune plus-value à la recherche historique ni ne contribuent significativement à la construction identitaire et familiale, il ne faut pas les conserver car elles pourraient constituer une ingérence disproportionnée au nom du droit à la vie privée de la personne concernée.

Nous avons élaboré un arbre décisionnel reprenant la logique de l'analyse des données (du général au particulier)

Figure 5 : Arbre décisionnel (crédits : M.Soler/Archives nationales du Luxembourg)

Après plusieurs groupes de travail nous en sommes arrivés à la conclusion que ces critères généraux ne sont cependant pas absolus dans la mesure où le travail d’évaluation se fait au cas par cas et s’inscrit toujours dans un contexte spécifique qui dépend de différents paramètres liés tant au fonds documentaire analysé qu’aux particularités propres à chaque producteur (contexte de création, utilisation des documents, informations reprises dans les fonds d’archives, méthode de conservation, documents originaux ou copies, documents hybrides, etc.).

Ces macros-critères servent donc de lignes directrices générales. Il est toutefois nécessaire d’appliquer une granularité plus fine à l’analyse au niveau de chaque série documentaire identifiée dans les tableaux de tri propres à chaque producteur d’archives. Dans un premier temps, nous avons donc fait l’analyse de toutes les fonctions transversales de chaque administration : management, ressources humaines, communication, budget et finances, marchés publics etc. Dans un second temps, nous avons réalisé l’analyses des activités dîtes « cœur de métier» dont la matière est propre à chaque organisme.

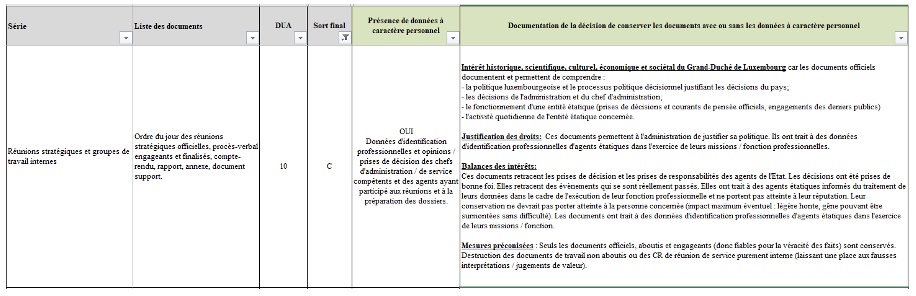

Pour chaque série présente dans un tableau de tri et dont le sort final est présumé être la conservation définitive, nous avons :

- Identifié la présence de données à caractère personnel et leur nature ;

- Analysé l’intérêt historique, scientifique, culturel, économique et sociétal du Grand-Duché de Luxembourg ;

- Analysé si les documents permettent de justifier des droits pour les personnes physiques ou morales ;

- Etabli la balance des intérêts entre le droit à la vie privée et le droit à la recherche historique ;

- Défini quelles mesures sont préconisées pour minimiser au maximum la conservation des données à caractère personnel.

Figure 6 : Exemple de série issue d'un tableau de tri, analysée dans le cadre de la balance des intérêts (crédits : M.Soler/Archives nationales du Luxembourg)

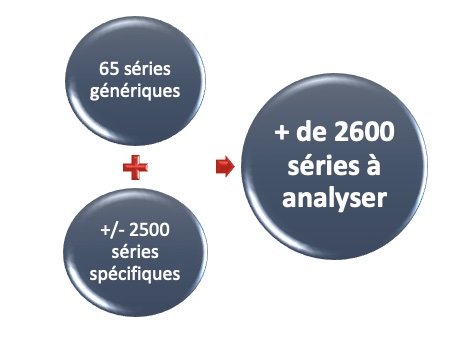

Actuellement une centaine de tableaux de tri sont réalisés pour lesquels il convient de pousser le degré d’analyse au niveau de la série documentaire.

Figure 7 : Bilan des travaux à effectuer (crédits : M.Soler/Archives nationales du Luxembourg)

Bilan de ces travaux...

Il s’agit d’un travail extrêmement chronophage… Cela étant dit, de grandes tendances ressortent de ces multiples analyses et permettent d’enrichir les critères généraux.

Voici, à ce stade, les tendances pour chaque domaine :

Présence de données à caractère personnel

Comme évoqué précédemment, il y a des données quasiment partout. Toutefois, il est important de souligner que dans les archives publiques nous distinguons deux grandes catégories de données :

- Les données des personnes concernées dans l’exercice de leur mission professionnelle (dans des PV, courriers officiels, documents législatifs, contrat etc.).

- Les données de personnes concernées relevant de leur vie personnelle, pour permettre des transactions en interaction avec l’État (données d’état civil, médicales etc.).

Le RGPD ne fait pas de distinction entre les deux impliquant que presque tous les documents comportent des données et qu’il est nécessaire de produire une justification pour toutes les séries documentaires concernées.

Au Luxembourg, nous envisageons de légiférer sur la question et d’élaborer une définition à la notion d’agents public en fixant les modalités de traitement des données afin de ne pas, en amont, limiter ou entraver la collecte des données et en aval, bloquer la communicabilité pour des raison de délais prolongés, en cas de présence de données à caractère personnel.

Intérêt public des documents

Nous le savons mais il reste important de le documenter. Dans la majorité des cas, les données à caractère personnel doivent être conservées au vu de l’intérêt public des documents pour la recherche historique dans leur contribution à des études et pour enrichir des recherches dans de multiples disciplines : histoire, géographie, environnement, culture, société, droit, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, sociologie, anthropologie …

L’analyse de l’intérêt public des documents permet de justifier que la conservation de documents intègres, garants et représentatifs du fonctionnement d’une administration, contribue au principe de l’obligation de transparence administrative, par extension de la légitimité et de la qualité du gouvernement et donc des principes fondamentaux de la démocratie.

De plus, les données collectées, le sont uniquement dans un cadre strictement professionnel et répondent toujours à des exigences étatiques et à des procédures administratives. Les documents revêtent un caractère authentique et véridique. Ils retranscrivent avec exactitude les faits, le déroulement des évènements ou le contenu d’un propos. Ils permettent de faire preuve d’objectivité et empêchent l’écriture d’une histoire positive. Les sources doivent être contrôlables par les paires scientifiques afin de garantir la méthodologie et de la déontologie de la recherche.

Justification des droits

L’analyse de l’intérêt pour l’individu de conserver les données permet d’affirmer que leur conservation contribue à la justification du droit des personnes et notamment l’exercice du droit des victimes (agressions sexuelles, viols, racisme, violences policières, harcèlement sexuel, discrimination…), l’exercice du droit à la réhabilitation (réhabilitation judiciaire, disciplinaire), l’exercice du devoir de mémoire afin d'éviter toute thèse révisionniste ou négationniste, d’empêcher l’invisibilisation des crimes ou des minorités. Enfin et surtout, la conservation des données à caractère personnel permet la construction identitaire, l’exercice de recherches généalogiques ou biographiques, tellement importantes pour notre public le plus ancien et le plus fidèle.

Les producteurs d’archives pourraient être tentés de ne pas conserver des documents et les données elles-mêmes car ils ne sont pas valorisants pour les personnes concernées. Ils peuvent même être dégradants ou leur porter un préjudice (affaires judiciaires pénales, disciplinaires, incarcération etc.). Nous devons rester vigilants pour ne pas que le prétexte de la protection des données permette aux producteurs d’archives publiques de détourner le concept pour détruire des documents engageants par peur de ne pas assumer des faits.

Balance des intérêts

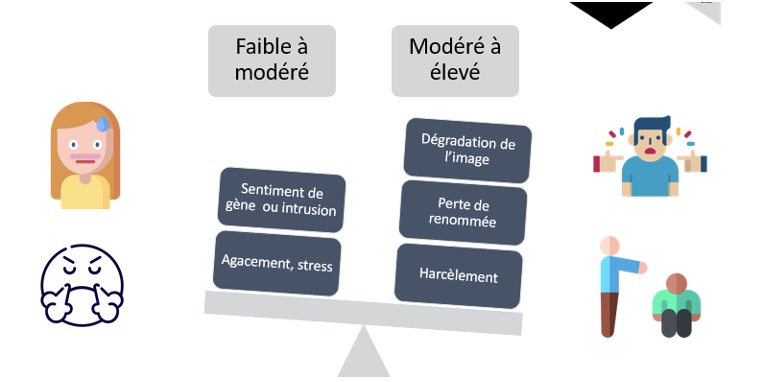

Pour la balance des intérêts, il faut considérer les impacts au moment de la collecte mais également sur le long terme étant donné que la communicabilité des données est prolongée pour des raisons de protection desdites données.

De ce fait, les désagréments pour les personnes concernées sont dans la plupart des cas, faibles voire très faibles.

Figure 8 : Analyse des impacts de la conservation des données à caractère personnel (crédits : M.Soler/Archives nationales du Luxembourg)

Dans certains cas, la conservation des données peut entraîner des répercussions plus significatives sur la personne ou ses descendants. La diffusion de ces informations peut conduire à des désagréments moraux comme la perte de renommée et la dégradation de l’image, voir du harcèlement.

Une personne concernée pourrait être attaquée sur la façon dont elle a mené sa politique, dirigé une administration, ou un service , sur les choix opérés ou les actions entreprises. Toutefois, elles sont liées aux responsabilités d’une fonction ou d’une position hiérarchique.

Mesures de minimisation

La minimisation reste une question toujours très sensible à aborder. Les actions de minimisation principales consistent en l’application des principes généraux et donc, par défaut, la destruction des documents opérationnels, en doublon etc.

Le recours à l’anonymisation – ou à toute action qui aurait pour effet de toucher à l’intégrité du document – fait l’objet d’une réflexion approfondie avec les producteurs. L’anonymisation est appliquée principalement si les dossiers sont conservés à des fins statistiques et non à des fins d’études sociologiques ou anthropologiques, ou si l’anonymisation n’empêche pas la compréhension de l’activité et ne s’oppose pas à certaines études : actuellement, sont anonymisées principalement les bases de données.

Pour les documents bureautiques ou sur support papier, l’anonymisation est plus difficile - voire impossible - à appliquer mais l’argument d’un effort administratif démesuré pour anonymiser ne constitue pas un argument recevable du point de vue de la protection des données et il conviendrait de faire l’effort.

Enfin, les premières conclusions amènent également un autre constat : l’importance de collaborer étroitement avec les acteurs de la protection des données, notamment pour rassurer les producteurs de la licéité de la collecte et éviter une interprétation biaisée du RGPD qui amènerait à des destructions malheureuses.

Conclusion

Nous avons mis en place des groupes de travail, rédigé des documents d’information et une brochure est en cours de finalisation. De plus, nous avons mis en place une formation commune avec le Commissariat à la protection des données depuis plus d’un an. Les sessions sont toujours prises d’assaut, témoignant des attentes fortes des services producteurs d’archives en la matière car ils se sentent souvent perdus, voire démunis à travers ces différentes obligations légales qui leur semblent parfois contradictoires.

Oui, archivistes et délégué à la protection des données sont dans la même équipe pour concourir ensemble à la bonne gestion des archives. Au Luxembourg, de plus en plus de délégués à la protection des données acquièrent la casquette supplémentaire de délégué à l’archivage. Le travail de documentation et d’analyse reste à poursuivre collégialement : l’histoire continue !

Nous remercions infiniment Madame Magali SOLER de sa précieuse collaboration.

Suivez-nous sur LinkedIn

Suivez-nous sur LinkedIn Suivez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Facebook