1.1. La fabrication traditionnelle du papier

Le principal constituant chimique du papier est la fibre de cellulose qui n’existe pas dans la nature à l’état pur.

Jusqu’au premier quart du XIXe siècle, cette fibre de cellulose est obtenue à partir de fibres textiles :

lin

chanvre

coton à partir du XVIIe siècle dans le monde occidental

Complément : La fabrication de la pâte à papier

On obtient ces fibres en désintégrant des chiffons de récupération (la chiffe) pour obtenir de la pâte à papier selon les étapes suivantes :

Tri des chiffons : selon la qualité des fibres, leur couleur et leur état d’usure, les chiffons étaient destinés à produire des papiers de qualité différente.

Lavage des chiffons (avant ou après le tri) avec de l’eau et de la cendre, ou plus tard de la soude, pour les débarrasser des poussières et saletés.

Fermentation de la chiffe dans le pourrissoir pendant 3 à 12 semaines selon la qualité des fibres et la saison. Le but de cette opération, où l’on alternait périodes de repos et arrosage, était d’affaiblir le lien entre les fibres, ni trop,ni pas assez. La qualité de l’eau, soigneusement filtrée et décantée, était importante pour celle du papier produit : la pureté et une certaine dureté de l’eau (présence de carbonates dissous constituaient des conditions favorables pour l’obtention d’un papier de qualité.

Eventuel blanchiment des chiffons par exposition au soleil ou par adjonction de chaux, cette méthode apportant un caractère alcalin aux fibres.- Découpage en lanières et morceaux dans le dérompoir

Déchiquetage dans une "pile à papier ", ensemble de maillets de différentes formes garnis de clous et de dents métalliques, mûs par la force hydraulique.

Le tout constitue le moulin à papier qui serait une amélioration technique apportée par les papetiers de Fabriano au XIIIe siècle par rapport aux techniques des arabes. La chiffe est ainsi triturée et écrasée par les maillets dans des cuves appelées " piles "où coule en permanence un filet d’eau afin de séparer les fibres de cellulose des autres composants de la chiffe. Le dernier maillet sans dents métalliques répartit uniformément les fibres dans l’eau pour obtenir une suspension régulière qui constitue la pâte à papier.

Dilution de la pâte à papier dans un cuve et tiédissement par chauffage

Les 3 encarts suivants vous donneront des indications sur la formation de la feuille de papier

Voir la planche de l'Encyclopédie (Le pourrissoir)

Voir la planche de l'Encyclopédie (Le dérompoir)

Voir la planche de l'Encyclopédie (Moulin à maillets)

Complément : Qu'est-ce qu'une forme à papier ?

Une forme à papier est un cadre rectangulaire en bois traversé parallèlement au petit côté par des lames de bois de section triangulaire, appelées pontuseaux.

Sur ces lames, sont fixés parallèlement au grand côté au moyen de chaînettes (fils très fins en laiton) des fils de laiton ou de bronze très proches les uns des autres : ce sont les vergeures. Ces fils forment une sorte de tamis qui retient la pâte à papier en laissant passer l’eau.

La forme ainsi constituée est complétée par un cadre mobile en bois, appelé couverte, qui vient s'ajuster sur elle et dont la hauteur détermine la quantité de pâte à papier prélevée, donc l'épaisseur de la feuille obtenue.

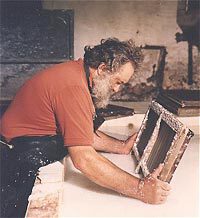

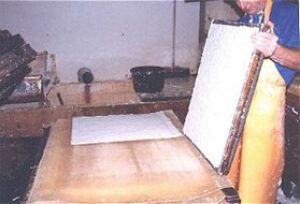

Ci-contre : forme à papier plongée dans la pâte, au moulin de Larroque (France, Dordogne).

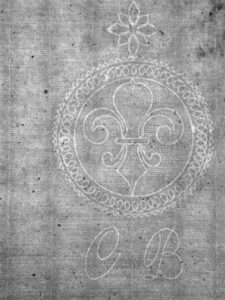

Pour identifier sa production, le papetier fixe au fond de la forme un fil plus épais représentant des lettres ou un symbole. Ce fil laisse une marque en creux dans la feuille de papier : c'est le filigran e que vous pouvez voir par transparence. L'identification du filigrane peut, entre autres indices, permettre la datation approximative de documents non datés.

Site de la Fédération française des Conservateurs-restaurateurs http://www.ffcr.fr/

Le remplacement des vergeures végétales, selon les techniques orientales, par des fils métalliques, ainsi que le filigrane, sont des innovations introduites par les artisans de Fabriano dès le XIIIe siècle.

Complément : La formation de la feuille

Deux ouvriers travaillent ordinairement à la production des feuilles de papier au moyen de deux formes dites jumelles :

* l'ouvreur

* le coucheur

L'enchaînement des tâches se fait de la façon suivante :

L'ouvreur prélève la pâte dans la cuve en favorisant par ses mouvements l'enchevêtrement des fibres pour former la feuille de papier. Après avoir enlevé la couverte, il dépose cette première forme sur le bord de la cuve.

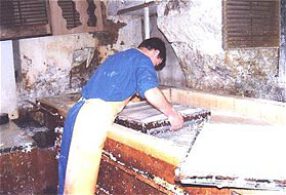

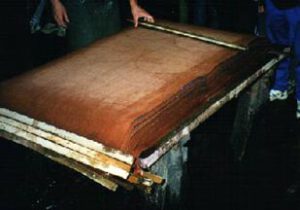

Le coucheur prend cette forme et dépose la feuille ainsi formée sur un feutre en la recouvrant d'un autre feutre ; il constitue ainsi une pile où alternent feuilles et feutres. Il remet alors la forme vidée à la disposition du plongeur et s'occupe de la feuille que ce dernier vient de former.

Le plongeur prend la forme et prélève à nouveau de la pâte.

Et ainsi de suite...

Photographies prises au moulin de Larroque (France, Dordogne). A droite : l'ouvreur.

A gauche : le coucheur.

La production de la feuille se poursuit par les opérations successives suivantes :

- Le premier pressage : la pile de feuiles de papier et de feutres est mise sous presse.

Le pressage des feuilles entre des feutres de laine est une des innovations techniques apportées par les papetiers de Fabriano.

A droite, la mise sous presse (Moulin de Pen Mur, France, Morbihan).

A gauche, les feutres (Moulin de Pombié, France, Lot-et-Garonne).

- Le séchage : les feuilles sont suspendues sur des fils pour sécher. Dans la tradition arabe, les feuilles étaient mises à sécher sur des plaques de bois ou de métal. Le séchage sur corde semble être apparu au XVe siècle.

Ci-contre, le leveur soulève délicatement les uns après les autres les feutres et les feuilles de papier encore humides pour les donner à l'étendeur (Moulin du Verger, France, Charente)

Ci-contre, l'étendeur (Moulin de Pen Mur, France, Morbihan).

Voir la planche de l'Encyclopédie (forme à papier)

Voir la planche de l'Encyclopédie (forme à papier)

Voir la planche de l'Encyclopédie (L'atelier à ouvrer)

Voir la planche de l'Encyclopédie (L'étendoir)

Complément : Les opérations de finition

L’encollage

Le papier ainsi produit est une sorte de buvard. Pour le rendre utilisable à l'écriture ou à l'imprimerie, il faut l'enduire d'une colle à base de gélatine, fabriquée à partir de déchets animaux (peaux, os, cartilages). Les feuilles de papier sont plongées dans un mélange tiède d'eau et de colle filtrée

On doit aussi cette méthode aux ouvriers de Fabriano. Les Arabes utilisaient une colle d'origine végétale (amidon).

Deuxième pressage pour éliminer l'excédent de colle.

Dernier séchage et troisième pressage

Après un séchage de deux à trois jours sur des cordes, les feuilles sont entassées et mises sous presse pendant quelques heures pour éliminer les déformations qui se sont produites lors du séchage.

Lissage : destiné à rendre le papier moins rugueux, il s'effectue à la main ou avec des outils en bois, en os ou en pierre.

Finition : après tri des feuilles défectueuses, les feuilles sont regroupées en rames (= 500 feuilles = 20 mains de 25 feuilles chacune) qui sont mises en presse une dernière fois.

Voir la planche de l'Encyclopédie (L'atelier d'encollage)

Voir la planche de l'Encyclopédie (L'atelier de lissage)