Lettre n°5

Dernières nouvelles du PIAF…

"La formation des archivistes francophones"

La SIAF 2 s’est ouverte le mardi 22 novembre par une journée de séminaire dont le thème était : « la formation des archivistes ». Après une introduction magistrale sous la forme d’un spectacle de danses et de chants folkloriques vietnamiens, monté et animé par les employés des centres d’archives vietnamiens, les intervenants se sont succédés, offrant un panorama passionnant de la formation au métier d’archiviste au Viet-Nam, au Laos, au Cambodge, au Sénégal, en France, au Québec et au Canada, en Belgique, en Suisse et en Haïti. Cette journée a été l’occasion pour Monsieur Hervé Lemoine, directeur du Service Interministériel des Archives de France, d’annoncer les changements qui vont transformer le Stage International des Archives organisé tous les ans à Paris pour les archivistes francophones du monde entier.

Le séminaire s’est achevé par une séance de remise de diplômes au 150 participants et aux intervenants. Les discussions nourries ont permis de conclure que nous avions beaucoup à apprendre les uns des autres en matière de formation au métier d’archiviste. Il est apparu également que la e-formation peut s’imposer dans bien des pays comme une solution venant palier un déficit de moyens financiers et matériels.

Les actes de ce séminaire seront prochainement en ligne sur le site du PIAF et de la Direction des Archives nationales de la République du Viet-Nam.

Deux journées de formation à l'utilisation du PIAF

Marcel Caya, fondateur du PIAF

Le groupe des apprenants comprenait une cinquantaine d’archivistes professionnels venus du Viet-Nam, du Laos et du Cambodge, dont les directeurs des archives nationales du Laos et du Cambodge.

Ces deux journées de formation à l’utilisation du PIAF se sont organisées autour de la présentation des quatre volets du Portail (Présentation, Se former, Se documenter, E-Pro), de la rubrique Actualités et des modes de collaboration au portail. Cette formule avait fait ses preuves à Dakar lors de la SIAF 1, nous l’avons donc reconduite. Mais nous avons multiplié les séances d’exercices pratiques et fortement sollicité les apprenants en les faisant travailler et dialoguer en équipe. Ils ont ainsi, en testant le moteur de recherche du Portail, contribué à souligner les lacunes sur certains points dans les cours. Ainsi, le thème de la xylographie est quasiment absent, il nous faudra y remédier. Ils ont également, pour donner un autre exemple précis, participé à une étude de cas, en équipe de 5 personnes menées par Ibrahima Lo. Ils se sont retrouvés le soir pour faire leurs recherches et présenter un rapport le lendemain. Notre groupe d’apprenants était extrêmement dynamique et consciencieux ; la réserve dont certain ont fait preuve le premier jour a cédé le pas à des échanges passionnants le deuxième jour.

Les apprenants vietnamiens

A deux c'est mieux

A deux c'est mieux

Le ressenti des apprenants

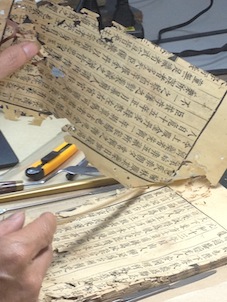

Document sino-vietnamien

Document sino-vietnamien

A l’issue de la formation, les apprenants se sont pliés au traditionnel remplissage d’un questionnaire destiné à mesurer leurs attentes, leurs satisfactions ou leurs déceptions.

Peu connaissait le PIAF avant notre venue et personne ne l’utilisait, ce que nos statistiques de fréquentation nous avaient permis d’établir d’où notre choix d’organiser cette deuxième SIAF en Asie du Sud Est.

Tous ont souligné l’importance de la formation en ligne dans leurs régions où l’accès au savoir archivistique est inégal et parfois complexe. L’existence d’un réseau d’associations professionnelles et de publications archivistiques varie beaucoup d’un pays à l’autre, le Viet-Nam paraissant de ce point de vue mieux doté que le Laos, le Cambodge ou le Bénin. Le PIAF répond en ce sens à une attente et peut palier à certains déficits tant pour les professionnels que pour les étudiants. Les apprenants se sont montrés particulièrement intéressés par les volets « se former » et « e-pro » ainsi que par la section « actualités » du PIAF.

L’étude précise des statistiques de fréquentation du PIAF dans les mois à venir vont nous permettre de constater si l’enthousiasme dont ont fait preuve les apprenants s’est ancré dans le temps et la pratique.

Les apprenants cambodgiens

Les apprenants du Bénin

Les apprenants du Laos

Qu'avons nous retiré de la SIAF 2 ?

Le comité de pilotage du PIAF a tenu sa réunion annuelle à Paris début janvier 2012. Ce fut l’occasion d’établir un bilan de cette nouvelle expérience riche en couleurs et en contenus.

L’implication totale du personnel des archives nationales de la République du Viet-Nam, la parfaite organisation des journées et le grand souci accordé aux infrastructures technologiques ont fourni un cadre idéal à la tenue de cette formation.

L’hétérogénéité du groupe des apprenants et leur bonne maitrise du français, qui n'est ni leur langue maternelle ni leur langue d'usage courant, était assez difficile à établir avant notre arrivée sur place. Mais l’équipe de formateurs a su faire preuve de grandes capacités d’adaptation. Forts de notre expérience à Dakar, nous n’avons pas hésité à modifier nos programmes pour répondre précisément aux attentes des apprenants et à leurs difficultés. C’est pour nous la preuve que la formule de la SIAF est exportable partout.

Nous avons ainsi passé plus de temps qu’à Dakar sur le volet « E-pro ». Les populations du Sud Est de l’Asie sont très jeunes et donc très attirées par les réseaux sociaux (dont ils manient fort bien l’utilisation) et le travail collaboratif sur internet, deux fonctionnalités que propose le volet « E-pro ». Nous allons dans les prochains mois réfléchir aux formes de partenariat que nous pourrions développer avec les vietnamiens, les cambodgiens et les laotiens pour valoriser ce potentiel, très spécifique à cette zone géographique ; ils pourraient ainsi contribuer à rendre certains aspects du portail plus ludiques.

En plus des relations étroites que nous avons pu nouer avec les archivistes professionnels de ces régions, nous avons également tenu une réunion de travail avec les dirigeants de l’Université de Hanoï qui sont très désireux de créer des programmes de formations avec le PIAF et avec les universités qui le soutiennent c’est à dire l’Université de Québec, l’Université de Mulhouse, l’Université de Toulouse II-Le Mirail (un accord existe déjà depuis 15 ans) et l’EBAD de Dakar.

Enfin, cette SIAF 2 a été pour nous l’occasion de nouer des liens fructueux et constructifs avec le Service Interministériel des Archives de France grâce à la présence exceptionnelle à nos côtés de son directeur Monsieur Hervé Lemoine. L’intérêt qu’il a montré pour le PIAF l’ont incité à doubler la participation de la France au financement annuel du PIAF et à accorder au PIAF une place plus importante dans le programme du Stage International qui se tient tous les ans à Paris. Cette marque de confiance nous honore profondément et nous lui en sommes très reconnaissants.

Conclusion : le monde francophone est plus dynamique depuis quelques années, l’existence d’une communauté francophone est manifeste ; la SIAF 2 a été pour nous une occasion supplémentaire d’en faire l’expérience. Il nous faut donc continuer à créer des relations et à mettre en place des formules de fidélisation au PIAF, dont un des objectifs premiers reste de fédérer la communauté des archivistes francophones dans le monde.

Regard vers une institution membre de l’AIAF:

La Direction d'Etat des archives du Vietnam

Centre n°1, Hanoi

En marge de la SIAF 2, la directrice des Archives d’Etat, Madame Vu Thi Minh Hu’ong, a organisé pour l’équipe PIAF des visites des dépôts d’archives nationales ce qui nous a permis de mieux en comprendre le fonctionnement et de constater l’importance qui est accordé par l’Etat vietnamien à la place des archives et à leur bonne conservation.

La mise en place d’un système d’archivage des documents de l’Etat est esquissée durant la période de la colonisation, notamment sous l’impulsion de Paul Boudet. Une série de lois, postérieures à 1945, viendront préciser et ancrer la politique de conservation des archives dans la nouvelle république. Dès 1946, le Président Hô chi Minh affirmait par une circulaire que « les archives ont une valeur particulière en terme d’édification de la nation (…). Les Ministres sont priés de promulguer des directives stipulant la conservation de tous les documents, correspondances et l’interdiction aux fonctionnaires des Services de les détruire sans autorisation expresse du supérieure ».

La Direction d’Etat des archives du Vietnam comprend 7 bureaux et 10 unités, elle dépend du Ministère des Affaires Intérieures. Une des tâches les plus importantes de la Direction d’Etat des archives est la gestion directe des archives nationales dans ses 4 centres principaux. Jusqu’à nos jours, ces centres ont collecté plus de 30 km linéaires d’archives en plusieurs langues telles que le sino-vietnamien, le français, l’anglais, le vietnamien… sur toutes sortes de supports (bois, papier, film, bandes magnétiques et disques optiques). Ces documents proviennent du fonctionnement des établissements publics, des individus, des familles typiques du Vietnam depuis le XVème siècle jusqu’à nos jours.

Il y a des collections d’archives précieuses telles que les archives en sino-vietnamiens (ici un registre) produites à la période féodale (1802-1945), les archives en français produites au cours des activités de l’administration coloniale française en Indochine (1858-1945), les archives sur la guerre du Vietnam contre la colonisation française et l’intervention américaine (1945-1975) et les 3 000 plaques xylographiques de la dynastie Nguyen qui ont été reconnues par l’UNESCO en 2009 comme héritage documentaire mondial dans le cadre du programme Mémoire du Monde.

Salle de lecture Hanoi

Conjointement à leur préservation et à leur conservation, une politique de communication des documents au public a été développée, ce qui contribue efficacement à l’édification et à la défense de la République du Vietnam. De nombreux programmes de collecte, conservation, gestion et valorisation des archives ont été mis en place ces dernières années ainsi qu’un programme d’amélioration des locaux, du matériel et des équipements.

Enfin, la recherche scientifique et la coopération internationale ont été fortement encouragées. La tenue de la SIAF 2 en est un vivant exemple.

Les différents fonds des archives de l’Etat sont conservés dans quatre centres principaux :

- centre n°1 (Hanoï): le centre le plus important (plus de 60 fonds) :

Fonds d’archives de l’administration coloniale : la plupart se trouve à Aix-en-Provence (ANOM, CAOM) pour les archives de souveraineté.

Fonds du Gouvernement Général de l’Indochine, de la Résidence supérieure du Tonkin, de la Mairie de Hanoi, fonds d’archives des provinces.

Nombreux fonds d’archives en caractères chinois (Châu Bản de la dynastie des Nguyễn...).

Fonds d’archives produites au cours de l’administration pro-française au Nord du Vietnam (1945-1954)

Fonds d’archives scientifiques et techniques (architexture, irrigation hydraulique, travaux de transports et communication etc).

- centre n°2 (Hô Chi Minh-Ville) :

Les archives de la Résidence supérieure d’Annam et du Gouvernement de Cochinchine pour la période coloniale.

Les archives de la République du Viêt-Nam de 1955 à 1975.

8 fonds d’archives privées

Les archives audio-visuelles

- centre n°3 (Hanoï) :

287 fonds d’archives répertoriés (202 fonds de documents administratifs, 34 fonds de documents des sciences et techniques, 51 dossiers familiaux ou personnels).

Comprend les archives d’Etat de la RDVN depuis 1945 et de la RSVN depuis 1976.

Fonds d’archives audio-visuelles

Collection des archives xylographiques de la dynastie Nguyen

- centre n°4 (Dalat) :

Les archives émises dans la région du Centre du Viêt-Nam (de la province de Quảng Trị à celle de Bình Thuận) et des régions montagneuses du Centre (Tây Nguyên).

Centre de restauration à Hanoi

La Direction d’Etat des archives nationales s’est dotée récemment (2003) d’un centre de restauration des archives, situé à Hanoï.

Statistiques

Grâce à nos informaticiens de génie, Eric Castex et Eric Ferrante, nous avons enfin accès à un outil statistique d'analyse de fréquentation du PIAF adapté à la configuration du site. Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, 85 073 visiteurs différents se sont connectés au PIAF.

13% de ces visiteurs y passent en moyenne entre 15 minutes et 1 heure ; 4% des visiteurs y passent plus d'une heure.

En termes de provenance géographique des internautes, la France et le Canada restent aux premiers rangs des utilisateurs mais, phénomène nouveau, l'Algérie se connecte de plus en plus, au point de figurer parmi les dix premiers. La Tunisie et le Maroc effectuent également une percée.

Merci à tous ceux qui utilisent le PIAF et le financent !

Caroline Becker, Webmestre du PIAF

Comment adhérer et contribuer ?

- par vos contributions aux différents modulesSi vous souhaitez apporter des contributions au Portail ou faire part d’informations qui vous paraissent importantes, vous pouvez remplir les formulaires dédiés à cet effet sur la page d’accueil du portail. N’hésitez pas !

- par votre aide financière (adhésion à l’ AIAF). Votre adhésion à l’Association Internationale des Archivistes Francophones permettra d’assurer la pérennité du Portail ! Pour cotiser, rendez vous auhttp://www.aiaf.org/adhesion.htm

- en vous inscrivant à un groupe de travail sur un thème donné dans l’espace « E-Professionnel ». Vous pouvez contacter le webmestre Caroline Becker pour prendre connaissance des travaux en cours et vous inscrire.

Portail international archivistique francophone - © aiaf

Portail international archivistique francophone - © aiaf

Comité de rédaction : Gérard Ermisse; Marcel Caya; Marie-Edith Brejon; Christine Martinez; Anne-Marie Bruleaux; Bruno Delmas. Publication : Caroline Becker. Maquette : Eric Ferrante

Suivez-nous sur LinkedIn

Suivez-nous sur LinkedIn Suivez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Facebook