3. Les microformes

Le film issu directement de la caméra est le film original ou master ; il peut être utilisé pour faire des copies supplémentaires, mais ne doit jamais servir de bobine de lecture : il risque d'être abîmé lors du passage dans les appareils de lecture et, par la suite, toutes les rayures et autres anomalies seraient mécaniquement reproduites lors des duplications.

Jusqu’aux années 1970, il fallait établir à partir du master une copie de seconde génération, dite « positif intermédiaire » ou « interpositif » (obtenue à l’aide d’un film négatif selon la formule : « – × – = + »), pour obtenir ensuite des copies de lecture à nouveau négatives avec la troisième génération (+ × – = – ).

La mise au point d’une pellicule de duplication positive spéciale (ayant la même polarité que le film reproduit), le « direct duplicating », permet maintenant d’obtenir des copies de lecture négatives dès la 2e génération, ce qui raccourcit la chaîne des copies et évite des pertes de netteté des images.

Pour la prise de vues, on utilise des films argentiques négatifs (la polarité est inversée par rapport au document reproduit : écriture blanche sur fond noir), d'après lesquels on peut par duplication obtenir des films positifs (noir sur blanc) ou négatifs. Les films négatifs provoquent moins d'éblouissement oculaire et donc moins de fatigue visuelle lors d’une lecture soutenue avec l'éclairage artificiel en contre-jour des appareils de lecture.

Il existe divers formats :

Le microfilm de format 35 mm noir et blanc non perforé est le plus répandu dans les archives françaises. Ce format permet de produire de bonnes images de documents jusqu'au format A0 (841 × 1189 cm). Les duplications de films 35 mm sont meilleures que celles des films de 16 mm.

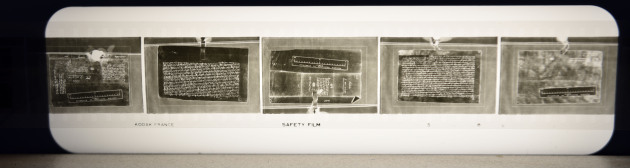

Quelques vues d’un film 35 mm gélatino-argentique non perforé avec l’indication « safety-film » dans la marge.

Le microfilm 16 mm est plus économique puisqu'on peut loger trois à cinq fois plus d'images sur la même longueur de pellicule, mais on ne peut dépasser le format A3 pour les documents à reproduire, et si un film est abîmé, plus d'informations seront perdues à longueur égale.

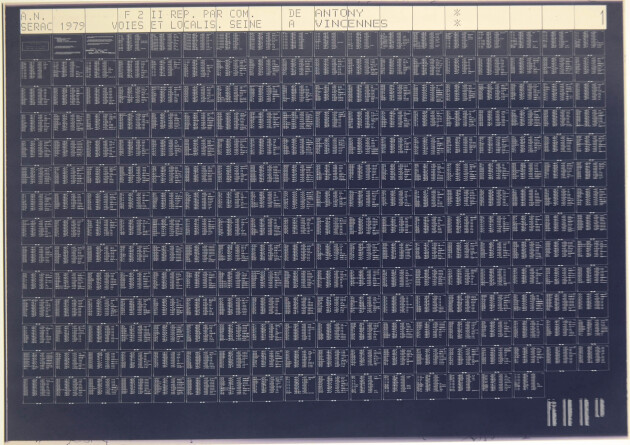

Les microfiches de format A6 (105 x 148 cm), en fait des tronçons de film en bande de 105 mm de large, peuvent contenir un nombre variable de vues selon le taux de réduction choisi, de une seule vue pour reproduire des documents de très grand format à plusieurs centaines rangées en lignes et en colonnes.

Il existe aussi divers types de surfaces sensibles chimiques.

Complément : Les surfaces photosensibles

Les couches ou surfaces sensibles (à la lumière) peuvent être gélatino-chlorures (on parle par convention mais de manière impropre « d’émulsion », car les halogénures d'argent sont en suspension dans la couche de gélatine, pour ce procédé qui est celui de la photographie argentique chimique traditionnelle), donc aux sels d'argent (halogénures d'argent), diazoïques ou vésiculaires aux sels de diazonium, selon les procédés de fabrication.

Complément : Le film argentique

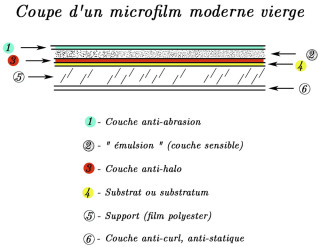

Le film argentique est composé d'un support, matière souple (jusque dans les années 1960, ester de cellulose : acétate, diacétate et triacétate et, pour finir, polytéréphtalate d’éthylène ou polyester ou PET) sur laquelle sont déposées, sur une face : une couche de gélatine contenant en suspension des halogénures d'argent sensibles à la lumière, c'est la surface sensible qui enregistrera l'image latente (invisible) lors de l'exposition (ou insolation) et conservera l'image visible après traitement du film. Elle est recouverte d'une couche anti-abrasion qui protège l'émulsion de l'agression mécanique des poussières lors du défilement dans la caméra, la développeuse, la tireuse de duplication ou les appareils de vérification et de lecture. Sur l'autre face appelée côté support ou dorsale : une couche de gélatine empêche l'incurvation du film et pouvait aussi autrefois jouer le rôle de couche anti-halo (celle-ci est désormais intégrée sur le substrat qui maintient la surface sensible sur le support), colorée, opaque, elle renforce le contraste en empêchant la dispersion de la lumière lors de la prise-de-vue. Ses colorants sont éliminés lors du traitement. Après développement, l'image est formée d'argent métallique.

(les « grains » d’halogénures d’argent non transformés sont encore répartis uniformément).

Complément : Le film diazoïque

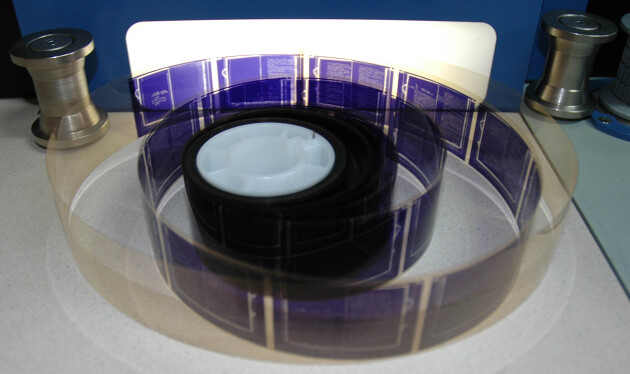

Le film diazoïque comprend une ou plusieurs couches photosensibles composées de sels de diazonium dispersés dans un polymère, qui réagissent avec un ou plusieurs coupleurs pour donner après traitement des images formées de colorants diazoïques. Les coupleurs se trouvent soit dans les couches photosensibles soit dans les produits de traitement. La couleur de l'image dépend de la composition des sels de diazonium et du ou des coupleurs employés, une des couleurs les plus répandues est le violet (images 5 et 7). Le film diazoïque de duplication est positif : il donne une polarité identique à celle de l'original. La stabilité des images diazoïques est inférieure à celle des images argentiques, leur décomposition génératrice de vapeurs ammoniaquées interdit de les archiver avec les microfilms argentiques.

Complément : Le film vésiculaire

Le film vésiculaire comprend une ou plusieurs couches photosensibles composées de sels de diazonium dispersés dans une matière thermostatique. Lors de l'exposition, ces sels sont décomposés et produisent des microbulles qui forment une image latente. Cette image latente devient visible sous forme de bulles (vésicules) sous l'effet de la chaleur. Le film vésiculaire est généralement négatif et donne donc une polarité inversée par rapport à l'original.

Complément : Le microfilm couleur

Les Archives de France n’ont jamais validé aucun procédé argentique ou chimique couleur pour sauvegarder de façon pérenne les images sur film, seul le noir et blanc argentique est accepté.

La raison en est l’instabilité des colorants chimiques conventionnels et le peu de définition (dû en partie à la présence des multiples couches superposées).

Cependant la marque suisse Ilford avait lancé en 2007 un film argentique positif couleur, le Cibachrome Micrographic® devenu par la suite Ilfochrome Micrographic®, qui était une transposition sur film d’un procédé bien connu des photographes passionnés par la couleur, destiné à l’origine au tirage sur papier des films positifs couleur (diapositives). Conçu en deux versions, l’un avec fort contraste pour la reproduction directe (Master Film) et l’autre faiblement contrasté pour la duplication ou la reproduction de documents transparents (Print Film), théoriquement aussi durable que le noir et blanc (300 à 500 ans) grâce à l’utilisation de colorants particuliers dits « azoïques » déjà présents dans l’émulsion. L’argent joue alors un rôle de destructeur des colorants inutiles par réaction chimique.

La résolution était de 300 lignes/mm ce qui est très élevé pour un film de prise de vue ordinaire mais est largement inférieur aux microfilms noir et blanc (1000 lignes/mm).

Ce procédé avait conquis, entre autres, la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg ou la Bibliothèque Nationale de France qui ont reproduit quelques fonds avec ce procédé particulièrement adapté aux manuscrits enluminés. L’expérience a pris fin en décembre 2013 avec la faillite de la société Ilford.

Avant l’apparition de ce microfilm couleur, les Archives nationales ont eu, dans un cas particulier, la nécessité de reproduire des documents d’une haute importance historique pour lesquels des codes de couleurs constituaient des informations essentielles. Il fut donc décidé à titre exceptionnel de procéder à une reproduction en couleur. Le choix se porta sur un film positif, connu des cinéastes et du grand public qui en obtenait des diapositives de projection : le Kodachrome®, film aujourd’hui disparu, qui cumulait, pour un film couleur, une relativement haute définition et une longévité exceptionnelle (plus d’un siècle).

Aujourd’hui, le film argentique noir et blanc avec informations de couleur

La manière la plus efficace de produire des microfilms réellement pérennes contenant des informations couleurs, tant pour le microfilmage direct que pour la duplication serait d’utiliser la méthode de sélection trichrome : on réalise trois copies sur film noir et blanc, chacun à travers un filtre optique de couleur calibré : un rouge, un vert, un bleu (mode RVB). Au bout de 500 ans, la superposition des trois films restituerait encore les couleurs d’origines moyennant les mêmes types de filtres et une image de mire couleur calibrée en début de film.

Pour la prise de vue, la complexité et le coût de ce procédé nécessitant trois prises de vues simultanée, avec une caméra à triple tête, sont un obstacle face à la prise de vue numérique donnant immédiatement des images en couleur de bonne qualité avec des moyens relativement plus simples.