8. Prise de vue

Les prises de vue devront assurer une parfaite lisibilité des documents reproduits.

Techniquement, le photographe cherchera à obtenir la meilleure densité optique de l'image et la meilleure résolution en choisissant un éclairement (c'est à dire, pour faire simple, la quantité de lumière reçue par le document), ou un temps de pose appropriés. Les taux de réduction seront adaptés aux formats des documents à microfilmer et à la densité linéaire des textes qu'ils contiennent. Si l'on veut numériser les microfilms par la suite, il est bon de prévoir un taux de réduction moyen pour l'ensemble du film. En cas de grande disparité de dimensions des documents originaux, on peut, pour les très petits ou les très grands, modifier exceptionnellement le taux de réduction à condition d'insérer un panneau indiquant le changement, ensuite, un 2e panneau informera du retour au taux moyen.

Pour assurer une homogénéité entre les cotes d'articles et les bobines, et faciliter la lecture, il convient d’effectuer une division en bobines judicieuse et de préparer des panneaux informatifs.

8.1. Division en bobines

Un bon découpage préalable à la prise de vue rend le produit final mieux utilisable.

Les bobines de prise de vues (35 mm) sont vendues par 30,5 mètres (100 pieds). Le nombre d'images varie avec le degré de réduction, la dimension du document et l'emplacement de l'image sur la pellicule ; on peut compter entre 20 et 25 images par mètre.

La longueur des bobines terminées peut varier : être inférieure à 30 mètres si l'article ne remplit que 12 ou 26 mètres par exemple, ou aller, par collage ultérieur, jusqu'à 40 mètres si la quantité des documents d'une seule cote l'exige.

Si l'abondance de documents d'un article nécessite une prise de vue sur plusieurs bobines, le classement des dossiers et leur sujet déterminent les points de coupure des bobines. Pour des séries chronologiques de documents non reliés, on coupera à la fin des années, semestres, trimestres ou mois; si les documents sont disposés alphabétiquement, on coupera entre deux lettres; pour des documents reliés ou sous chemise, on coupera à la fin d'un cahier ou d'un dossier, en prenant soin d'indiquer ces subdivisions sur un panneau indicatif.

Avec des cotes de faible longueur, on peut filmer à la suite deux ou plusieurs cotes sur une même bobine, à condition qu'elles y tiennent en totalité. On aura soin de ne pas faire figurer deux fonds différents ou d’interrompre un article dont il ne resterait à photographier que quelques vues ; tout chevauchement d'articles, non indispensable en raison de la longueur, sur deux bobines est à proscrire, car mal commode pour le lecteur à qui il importe de faciliter le repérage à l'intérieur des bobines.

8.2. Titres, panneaux et fiches informatives

Un microfilm pour être commode à consulter doit reproduire divers panneaux informatifs pour chaque bobine.

Le 1er, situé après 70 cm à 1 m. d'amorce, comporte le symbole normé ISO signifiant " début de bobine ".

On ménage une plage vide (on déclenche en obturant l'optique ou on fait avancer le film de la longueur d'une prise de vue).

Le 2e porte la cote de la bobine.

Plage vide.

Ensuite une fiche de titre porte :

l’identification de l'autorité de tutelle (exemple : " ministère de la Culture, Service Interministériel des Archives de Franc [SIAF] "),

l’identification du Centre producteur (exemple : Archives départementales du Gard),

l’identification du groupe de documents reproduit et de son détenteur,

le degré de communicabilité des documents,

l’année en cours,

l’identité de l’opérateur photographe et/ou de l'éventuel prestataire externe.

Plage vide.

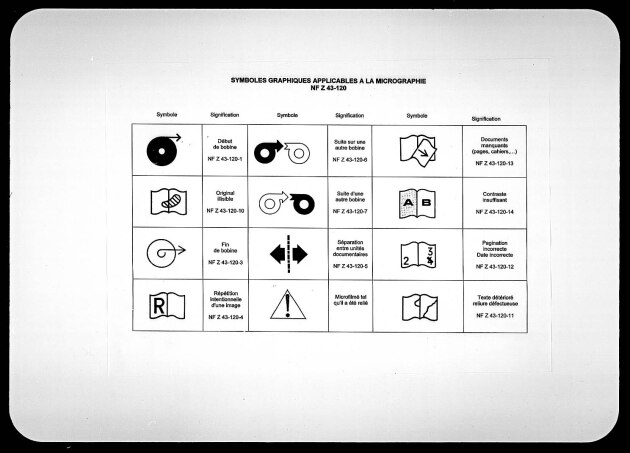

Tableau des symboles normalisés susceptibles d'apparaître sur le film.

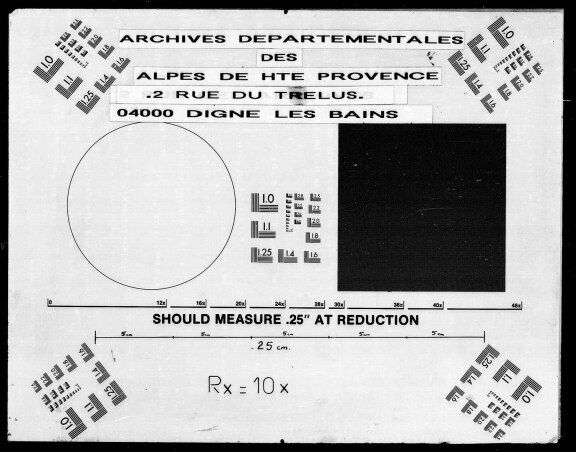

Mire ISO n°1 ou ISO n°2 + graduation millimétrique + taux de réduction.

Plage vide.

Pour chaque début d'unité documentaire (Série ou sous-série ou article coté) :

Cote du document.

Plage vide.

Si la nouvelle bobine constitue la suite d'une unité documentaire on rajoute le panneau "SUITE"

Quand on achève une unité documentaire, que ce soit en cours de bobine ou à la fin :

Cote du document + " FIN "

Si l'on passe à une nouvelle unité documentaire sur une même bobine :

3 plages vides.

Symbole normalisé signifiant : " Séparation entre 2 unités documentaires "

3 plages vides.

En fin de bobine :

L'unité documentaire est achevée :

Symbole ISO " Fin de bobine ".

Plage vide.

Cote du microfilm

L'unité documentaire est inachevée :

Doubler la dernière vue

3 plages vides.

Symbole ISO " Suite sur une autre bobine ".

Quand il est impossible de filmer l'identification propre d'un volume, les chemises, les analyses des dossiers et autres indications nécessaires à l'utilisation des documents, on utilisera des fiches pour identifier ou séparer les documents ou les groupes de documents sur le film.

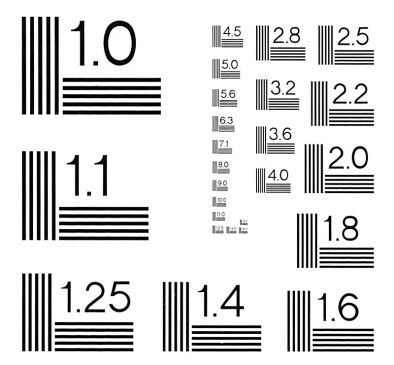

On reproduit aussi en début de film une mire technique (image 23) normalisée (exemples : mire ISO n° 1 ou ISO n°2) ou non (chaque producteur peut personnaliser les indicateurs), qui en plus de l’indication du taux de réduction qu’il est bon d’utiliser au début de chaque film permet différents contrôles :

- La densité optique grâce à des zones (les cibles) blanches (c’est-à-dire transparentes sur le film) ou noires, ou encore, plus rarement, gris moyen.

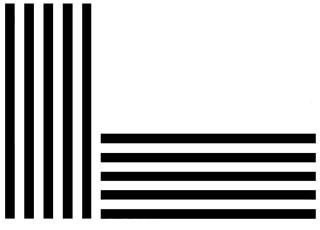

- Les qualités de l’optique de la caméra : pouvoir séparateur, précision de la mise au point ou focus, ainsi que la capacité de résolution de la surface sensible par comptage de « caractères ISO » (un octogone incluant deux bandes noires) ou, plus classique, de paires de lignes (ce terme conventionnel signifie une ligne noire plus un espace blanc de même largeur) : plusieurs séries de lignes noires séparées par des espaces blancs sont reproduites à différents taux de réductions. À l’aide d’une loupe puissante ou d’un microscope on vérifie, sur le film, la netteté des bords de ces lignes puis à quel degré de réduction il n’est plus possible de visualiser la séparation entre deux lignes noires. On peut ainsi quantifier précisément les limites du pouvoir séparateur de l’optique et du pouvoir résolvant du film argentique (limité par la taille du « grain » c’est-à-dire la taille des cristaux d’halogénures d’argent et l’espace qui les sépare).

Les microfilms de dernière génération permettent de compter plus de 500 paires de lignes c’est-à-dire 1000 lignes noires et blanches alternées par millimètre. Pour donner un ordre d’idée, en tentant une analogie approximative (toutes choses n’étant pas comparables dans ce domaine : l’image argentique n’est pas du tout organisée comme l’image numérique) avec une image numérique on parlerait d’une résolution de plus de 1 000 pixels/mm donc plus de 25 400 pixels par pouce ou par inch (25 400 ppp ou dpi).

Il est important de noter qu’un microfilm performant n’est rien sans une optique de grande qualité… et inversement. Les deux contribuent à l’obtention d’une image de qualité optimale.

Il faut ajouter que la justesse de l’exposition ou un mauvais traitement peut aussi impacter la finesse de l’image (le trait s’empâte lors d’une surexposition ou lors d’un surdéveloppement (temps trop long ou avec une température de développement trop élevée).

Les autres symboles ISO internationaux sont très utiles pour signifier début et fin de bobines, pagination erronée, pages manquantes, inversion de pages, document abîmé, encre effacée, encre acide traversant le papier (défaut qui peut être modéré, comme dans le cas d'un papier trop fin et translucide, en insérant une feuille de couleur sombre derrière la page à microfilmer), vues reprises, etc.

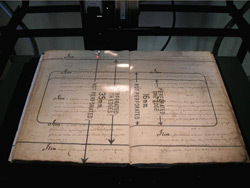

8.3. Succession d'images montrant la méthode de prises de vue

8.4. Evaluation des connaissances

Présentation de l'exercice :

Il s'agit de reconnaître les défauts majeurs ou mineurs que présentent les diverses parties de films.

Le corrigé explique les raisons qui ont produit ces défauts.

Impossible d'accéder à la ressource audio ou vidéo à l'adresse :

La ressource n'est plus disponible ou vous n'êtes pas autorisé à y accéder. Veuillez vérifier votre accès puis recharger la vidéo.